- Pendakian Kesadaran dalam Mengelola Manusia

- Babak 1: Era Orientasi pada Hasil (R) – Manusia sebagai Alat (Pra-1900-an)

- Babak 2: Era Orientasi pada Tindakan (K) – Lahirnya Human Resources (HR) (~1900-an – 1980-an)

- Babak 3: Era Orientasi pada Kecerdasan (I) – Lahirnya Human Capital (HC) (~1980-an – 2000-an)

- Babak 4: Era Orientasi pada Kedermawanan (G) – Lahirnya Human Experience (HX) (~2010 – 2019)

- Babak 5: Era Orientasi pada Kebenaran (T) – Lahirnya Human Growth (HG) (2020 – Kini)

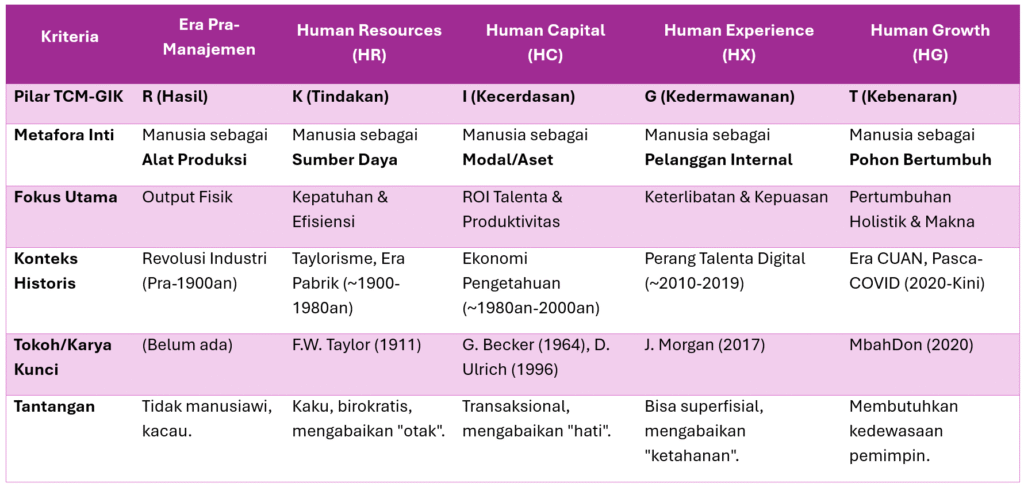

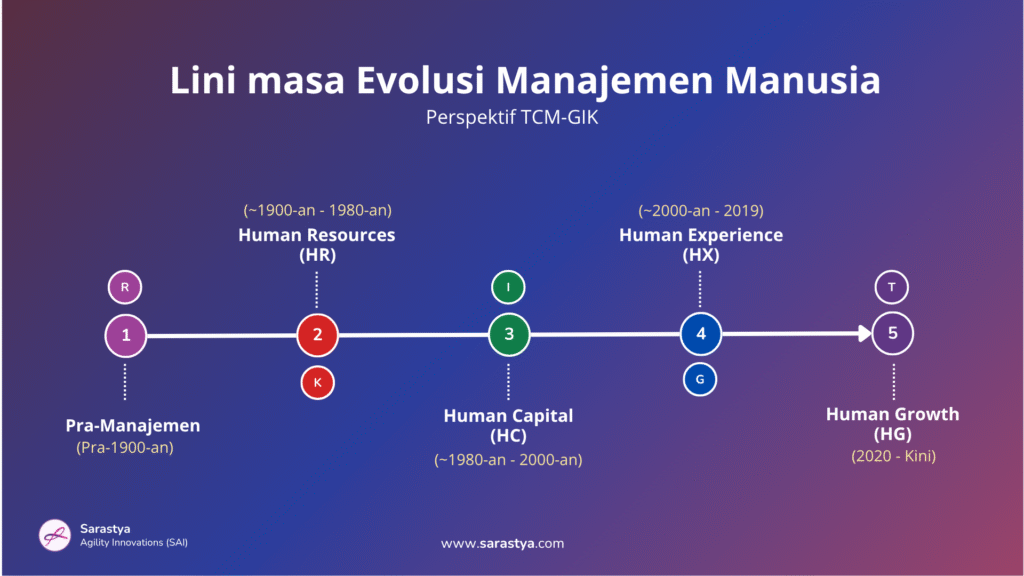

- Komparasi Evolusioner dan Lini Masa

- Cerminan Pertumbuhan Insan – Alur Evolusi sebagai Fitrah Manusia

- Puncak Evolusi adalah Kembali ke Hakikat

Pendakian Kesadaran dalam Mengelola Manusia

Cara sebuah peradaban, atau sebuah organisasi, memandang dan mengelola manusianya adalah cerminan paling jujur dari tingkat kesadaran kolektifnya. Ini bukanlah sekadar tentang tren manajemen atau praktik terbaik yang silih berganti. Ini adalah sebuah perjalanan evolusioner yang mendalam tentang bagaimana kita memaknai hakikat manusia itu sendiri dalam konteks pekerjaan. Setiap zaman melahirkan tantangannya sendiri, dan setiap tantangan memaksa kita untuk berevolusi, untuk mendaki ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi.

Selama abad ke-20, kita menyaksikan lahirnya “Organisasi Mesin“. Dengan lensa mekanistik dan ekonomis, manusia dipandang sebagai “sumber daya” yang bisa diatur atau “modal” yang bisa dioptimalkan. Pendekatan ini, dengan segala keterbatasannya, telah melahirkan efisiensi dan kemakmuran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia membangun fondasi dari dunia korporat yang kita kenal hari ini, dengan segala keteraturan, proses, dan fokusnya pada produktivitas.

Memasuki awal abad ke-21, kita merasakan bahwa “mesin” itu terasa dingin dan tak berjiwa. Ada ‘kekosongan jiwa’ dan identitas diri pada individu di organisasi. Terjadi sebuah pergeseran ke arah yang lebih empatik, melahirkan “Organisasi Taman Bermain“. Di sini, manusia dipandang sebagai “pelanggan internal” yang pengalamannya harus dibuat menyenangkan. Fokus bergeser pada keterlibatan (engagement), kebahagiaan, dan budaya kerja yang lebih fleksibel. Ini adalah sebuah koreksi yang sangat penting dan manusiawi terhadap kekakuan dari era sebelumnya.

Namun, badai pandemi dan tsunami AI di Era CUAN kembali mengungkap sebuah kegelisahan baru. “Organisasi Mesin” terbukti terlalu kaku untuk beradaptasi, sementara “Organisasi Taman Bermain” terkadang terasa terlalu rapuh untuk menghadapi krisis yang fundamental. Para pemimpin kini dihadapkan pada pertanyaan yang lebih dalam yaitu: setelah efisiensi tercapai dan pengalaman diperbaiki, apa selanjutnya? Bagaimana kita membangun organisasi yang tidak hanya produktif dan menyenangkan, tetapi juga tangguh, adaptif, dan penuh makna?

Artikel ini akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan untuk memetakan pendakian kesadaran tersebut, dari era HR hingga ke paradigma baru yang kami deklarasikan sebagai Human Growth (HG). Untuk memahami perjalanan evolusi ini secara utuh, mengapa setiap era lahir, tumbuh, dan akhirnya menunjukkan keterbatasannya, maka kita memerlukan sebuah lensa yang mampu melihat pola-pola universal di baliknya. Lensa inilah yang kami sebut dengan Lensa TCM-GIK. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah lensa ini terlebih dahulu, sebelum kita menggunakannya untuk menelusuri setiap babak evolusi manajemen manusia.

Baca Juga: Apa Itu TCM-GIK? Sebuah Perjalanan Menemukan Sistem Operasi untuk Kehidupan & Bisnis

Menggunakan Lensa TCM-GIK untuk Memahami Evolusi

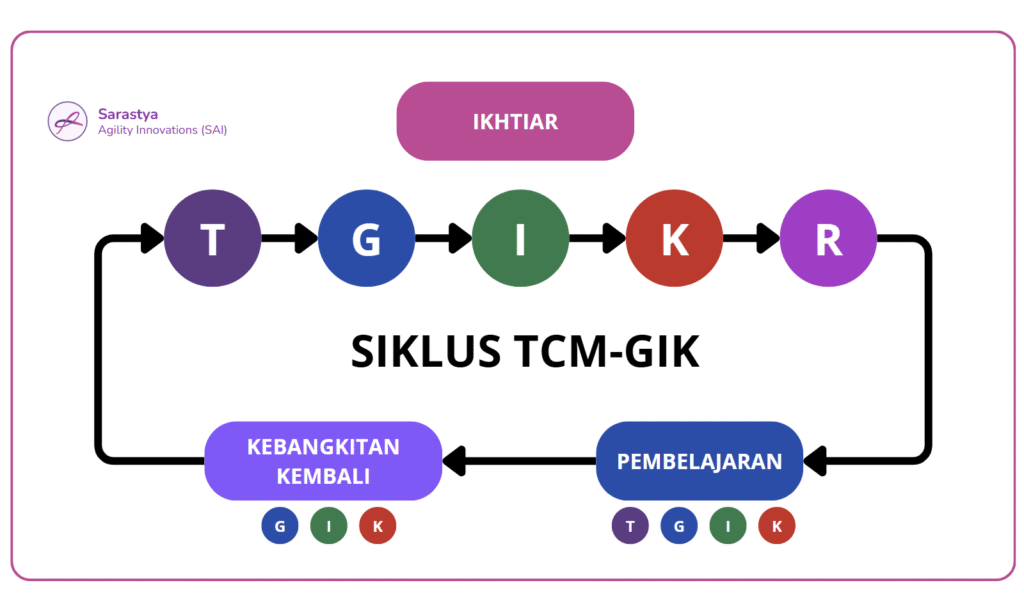

Untuk bisa membedah perjalanan evolusi ini secara jernih dan menemukan pola di baliknya, kita memerlukan sebuah “lensa” atau kerangka berpikir yang universal. Lensa ini adalah TCM-GIK (The Core of Mankind with Generosity, Intelligence, and Kinestethic). Ini bukanlah sebuah teori manajemen yang diciptakan untuk bisnis semata, melainkan sebuah model tentang siklus pertumbuhan universal yang berlaku pada apa saja, dari cara seorang individu belajar hingga cara sebuah peradaban berkembang.

Secara singkat, TCM-GIK terdiri dari lima pilar fundamental yang membentuk sebuah siklus pertumbuhan yang holistik: Kebenaran (T) yang menjadi landasan dan tujuan mulia; Kedermawanan (G) yang menjadi niat baik dan sumber energi; Kecerdasan (I) yang menjadi perancang strategi dan solusi; Tindakan (K) yang menjadi wujud eksekusi nyata; dan Hasil (R) yang menjadi konsekuensi dari semua ikhtiar tersebut.

Namun, saat kita menggunakan lensa ini untuk melihat bagaimana kesadaran manusia dalam mengelola sesamanya berevolusi sepanjang sejarah, kita menemukan sebuah pola yang sangat unik. Evolusi tersebut tidak mengikuti urutan siklus T-G-I-K yang ideal, melainkan bergerak dalam sebuah “pendakian kesadaran” dengan urutan spesifik yang terbalik: R → K → I → G → T.

Pendakian ini sangat masuk akal secara historis. Ia dimulai dari fokus yang paling dasar dan materialistis, yaitu pada Hasil (R). Kemudian, kesadaran bergeser untuk mulai mengelola Tindakan (K) agar lebih teratur. Setelah itu, peradaban naik level untuk mulai menghargai Kecerdasan (I). Selanjutnya, kita masuk ke level yang lebih dalam dengan mencoba memahami “hati” melalui Kedermawanan (G). Hingga akhirnya, di puncak, kita sampai pada pencarian makna yang paling hakiki, yaitu Kebenaran (T).

Di babak-babak selanjutnya, kita akan menggunakan lensa pendakian R → K → I → G → T ini sebagai pisau bedah kita. Kita akan menelusuri setiap era dalam sejarah manajemen manusia dan melihat bagaimana setiap era adalah manifestasi dari dominasi salah satu pilar kesadaran tersebut, sebelum akhirnya “dipaksa” oleh zaman untuk berevolusi ke pilar berikutnya yang lebih tinggi dan lebih manusiawi.

Babak 1: Era Orientasi pada Hasil (R) – Manusia sebagai Alat (Pra-1900-an)

Untuk memahami titik awal dari perjalanan evolusi ini, kita harus kembali ke sebuah era yang penuh dengan asap, besi, dan deru mesin, yaitu puncak dari Revolusi Industri di abad ke-18 dan ke-19. Ini adalah sebuah zaman yang belum mengenal istilah “Manajemen Sumber Daya Manusia” atau bahkan “manajemen” seperti yang kita pahami sekarang. Satu-satunya “dewa” yang dipuja dalam katedral-katedral industri bernama pabrik adalah Hasil (R) atau output produksi yang kasat mata.

Secara filosofis, era ini didominasi oleh pemikiran utilitarianisme dan kapitalisme awal. Konsep yang sangat berpengaruh, seperti yang digagas oleh Adam Smith dalam mahakaryanya “The Wealth of Nations” (1776), adalah tentang pembagian kerja (division of labor). Ide ini, meskipun brilian dalam mendorong efisiensi, secara tidak langsung juga menanamkan benih pandangan bahwa manusia adalah sebuah “faktor produksi”. Pekerjaan dipecah menjadi tugas-tugas yang sangat kecil, repetitif, dan tidak memerlukan pemikiran, yang bisa dilakukan oleh siapa saja.

Dalam paradigma ini, manusia secara de facto dipandang bukan sebagai insan, melainkan sebagai “alat hidup”, yaitu sebuah perpanjangan tangan dari mesin yang mereka operasikan. Nilai seorang pekerja diukur secara langsung dari kontribusi fisiknya terhadap hasil akhir. Berapa ton batu bara yang bisa ia gali? Berapa meter kain yang bisa ia tenun? Berapa banyak komponen yang bisa ia rakit dalam satu hari? Semua diukur dari Hasil (R) yang bersifat kuantitatif dan material.

Fakta-fakta historis melukiskan gambaran yang kelam tentang realitas pekerja di era ini. Jam kerja bisa mencapai 12 hingga 16 jam sehari, enam hari seminggu, dalam lingkungan yang sangat berbahaya, tidak higienis, dan tanpa jaminan keselamatan apapun. Upah ditekan serendah mungkin untuk memaksimalkan keuntungan pemilik modal. Yang lebih memilukan lagi adalah eksploitasi tenaga kerja anak-anak dan perempuan secara masif, karena mereka bisa dibayar lebih murah dan dianggap lebih patuh.

Tidak ada konsep “keterlibatan karyawan” atau “motivasi”. Mekanisme untuk mendorong produktivitas adalah melalui kontrol yang ketat dan rasa takut. “Pengelolaan” di lantai pabrik dilakukan oleh para “mandor” yang tugasnya bukan untuk membimbing, tetapi untuk mengawasi, mendisiplinkan, dan memastikan kecepatan lini produksi tidak menurun. Hubungan antara pemilik modal dan pekerja murni bersifat transaksional dan seringkali eksploitatif.

Di permukaan, sistem ini terlihat “berhasil” karena ia mampu menghasilkan barang dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengakumulasi kekayaan yang luar biasa bagi para industrialis. Namun, di bawah permukaan, ia juga sangat tidak efisien dalam banyak hal. Tingkat kecelakaan kerja yang tinggi, kesehatan pekerja yang buruk, dan pemogokan buruh yang sering terjadi adalah “biaya-biaya tersembunyi” yang lahir dari sistem yang tidak memanusiakan manusia.

Pada akhirnya, para pemilik modal yang paling cerdas pun mulai menyadari bahwa kekacauan, inkonsistensi, dan resistensi dari “alat hidup” mereka ini justru menghambat potensi hasil yang lebih besar. Mereka mulai sadar bahwa untuk menciptakan Hasil (R) yang lebih bisa diprediksi dan lebih efisien, mereka perlu mulai mengelola Tindakan (K) dari para pekerjanya. Kesadaran inilah yang menjadi gerbang bagi lahirnya babak baru dalam sejarah manajemen manusia.

Babak 2: Era Orientasi pada Tindakan (K) – Lahirnya Human Resources (HR) (~1900-an – 1980-an)

Kekacauan, inefisiensi, dan eksploitasi yang mewarnai era sebelumnya pada akhirnya mencapai sebuah titik jenuh. Para pemilik modal yang paling visioner pada masanya mulai menyadari bahwa “alat hidup” mereka, yaitu para pekerja, akan jauh lebih produktif jika “tindakan” mereka diatur, distandarisasi, dan dikelola dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Inilah momen di mana kesadaran organisasi berevolusi dari sekadar menuntut Hasil (R), menjadi secara aktif mengelola dan mengontrol Tindakan (K).

Secara akademis, fajar dari era ini ditandai oleh terbitnya sebuah karya yang sangat monumental, yaitu “The Principles of Scientific Management” (1911) oleh Frederick Winslow Taylor. Taylor adalah seorang insinyur yang terobsesi dengan efisiensi. Ia percaya bahwa setiap pekerjaan, seberapa pun rumitnya, bisa diurai menjadi serangkaian tindakan sederhana, diukur, dan kemudian dioptimalkan untuk menemukan “satu cara terbaik” (the one best way) dalam melakukannya. Pendekatan Taylorisme inilah yang menjadi landasan intelektual bagi seluruh gerakan manajemen di awal abad ke-20.

Gagasan Taylor ini kemudian diwujudkan dalam bentuk departemen-departemen baru di dalam organisasi yang kita kenal sebagai departemen personalia, yang merupakan cikal bakal dari Human Resources (HR). Peran utama dari fungsi ini adalah menjadi “insinyur” dari tindakan manusia. Mereka menciptakan Prosedur Operasi Standar (SOP), merancang sistem upah berdasarkan output (misalnya, piece-rate pay), menetapkan jam kerja yang ketat, dan mengelola semua administrasi yang terkait dengan kepatuhan karyawan terhadap aturan tersebut.

Inilah esensi dari pilar K (Kinestethic) dalam manifestasinya yang paling murni dan mekanistik. Fokusnya adalah pada gerakan fisik dan tindakan yang terlihat. Seorang karyawan yang baik di era ini adalah yang tindakannya paling presisi, paling cepat, dan paling sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tidak ada ruang untuk kreativitas atau inisiatif; hal itu justru dianggap sebagai “deviasi” yang akan merusak efisiensi mesin produksi.

Tentu saja, tidak semua pemikir pada masa itu setuju dengan pendekatan yang sangat mekanistik ini. Sebuah aliran pemikiran tandingan yang penting lahir dari serangkaian eksperimen yang dikenal sebagai “Hawthorne Studies” (~1924-1932) yang dipimpin oleh Elton Mayo. Studi ini secara tidak sengaja menemukan bahwa faktor-faktor sosial dan psikologis; seperti perasaan diperhatikan oleh peneliti atau kebersamaan dalam kelompok, ternyata memiliki dampak yang signifikan terhadap produktivitas, terkadang bahkan lebih besar daripada perubahan kondisi fisik.

Gerakan Human Relations yang lahir dari studi ini adalah “benih” pertama dari pendekatan yang lebih manusiawi. Ia membuktikan bahwa manusia bukanlah sekadar “roda gerigi” yang merespons insentif finansial semata. Mereka memiliki perasaan dan kebutuhan sosial. Namun, harus diakui, meskipun temuan ini sangat berpengaruh di kalangan akademisi, paradigma dominan di dunia industri selama sebagian besar abad ke-20 tetaplah paradigma HR yang administratif dan berorientasi pada kontrol. Ide-ide Human Relations dianggap “lunak” dan sulit diukur.

Era yang panjang ini adalah “habitat” yang paling ideal bagi Generasi X. Mereka adalah generasi yang tumbuh dengan ekspektasi akan adanya imbalan yang adil atas kerja keras, pentingnya stabilitas, dan penghargaan terhadap struktur serta aturan yang jelas. Mereka adalah para pelaksana yang andal, tulang punggung yang membangun perusahaan-perusahaan raksasa dengan disiplin dan kepatuhan pada sistem yang ada.

Pada akhirnya, kekuatan terbesar dari era HR in, yaitu standardisasi dan kontrol juga menjadi kelemahan terbesarnya. Saat dunia mulai bergerak dari ekonomi berbasis industri ke ekonomi berbasis pengetahuan di akhir abad ke-20, organisasi menyadari bahwa keunggulan kompetitif tidak lagi hanya datang dari efisiensi tindakan. Ia datang dari ide, kreativitas, dan kecerdasan. Sistem yang dirancang untuk mengelola “tangan” ternyata sangat tidak efektif untuk mengelola “otak”. Keterbatasan inilah yang memaksa lahirnya evolusi kesadaran berikutnya.

Babak 3: Era Orientasi pada Kecerdasan (I) – Lahirnya Human Capital (HC) (~1980-an – 2000-an)

Memasuki dekade-dekade terakhir abad ke-20, lanskap ekonomi global mengalami pergeseran tektonik. Kekuatan yang mendorong kemakmuran tidak lagi hanya datang dari cerobong asap pabrik, tetapi mulai bersinar dari layar-layar komputer. Kita memasuki era ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge economy). Di era baru ini, nilai sebuah perusahaan tidak lagi hanya diukur dari aset fisiknya, tetapi dari aset tak kasat mata yang tersimpan di dalam kepala para karyawannya.

Di tengah pergeseran inilah, paradigma manajemen manusia berevolusi dari sekadar mengelola Tindakan (K) menjadi menghargai dan berinvestasi pada Kecerdasan (I).

Secara akademis, fondasi dari era ini telah diletakkan jauh sebelumnya oleh seorang ekonom dari University of Chicago yang kemudian memenangkan Hadiah Nobel, yaitu Gary Becker. Melalui karyanya yang sangat fundamental, “Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis” yang pertama kali terbit pada tahun 1964, Becker memperkenalkan sebuah ide yang pada masanya sangat revolusioner. Ia berargumen bahwa pengeluaran untuk pendidikan, pelatihan, dan bahkan kesehatan bukanlah sekadar “biaya” konsumtif, melainkan sebuah “investasi” pada “modal manusia” yang akan memberikan imbal hasil di masa depan.

Meskipun teorinya telah ada sejak lama, gagasan ini baru benar-benar diadopsi secara luas oleh dunia bisnis pada era 1980-an dan 1990-an. Perusahaan-perusahaan mulai sadar bahwa untuk bisa bersaing di dunia yang semakin kompleks, mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan karyawan yang patuh. Mereka membutuhkan “pekerja cerdas” (knowledge workers), sebuah istilah yang dipopulerkan oleh mahaguru manajemen, Peter Drucker.

Dari kesadaran inilah, paradigma Human Capital (HC) lahir, menggantikan terminologi Human Resources yang terasa terlalu pasif. Metaforanya bergeser. Manusia tidak lagi dilihat sebagai “sumber daya” yang statis, tetapi sebagai “modal” atau “aset” intelektual yang bisa dan harus dikembangkan agar nilainya terus bertambah. “Departemen Personalia” yang bersifat administratif pun bertransformasi.

Peran praktisi HR berevolusi menjadi HR Business Partner, sebuah konsep yang dikukuhkan oleh Dave Ulrich melalui bukunya yang sangat berpengaruh, “Human Resource Champions” (1996). Seorang HR Business Partner tidak lagi hanya mengurus administrasi; ia dituntut untuk duduk semeja dengan para pemimpin bisnis, memahami strategi perusahaan, dan secara proaktif merancang program pengembangan talenta untuk mendukung strategi tersebut. Pertanyaannya bukan lagi “apa aturan cutinya?”, tetapi “pelatihan apa yang kita butuhkan untuk meningkatkan penjualan sebesar 15%?”.

Era ini adalah “habitat” yang sempurna bagi Generasi Y (Milenial). Sebagai generasi pertama yang tumbuh besar dengan akses ke pendidikan tinggi yang lebih luas dan awal mula internet, mereka memasuki dunia kerja dengan ekspektasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Di saat yang sama, Agile Manifesto (2001) lahir di dunia perangkat lunak, yang juga sangat menghargai individu-individu cerdas yang mampu berkolaborasi dan mengorganisir dirinya sendiri.

Namun, di balik semua kemajuan ini, paradigma Human Capital masih memiliki keterbatasan fundamental. DNA-nya masih sangat ekonomis. Manusia dilihat sebagai “aset” yang perlu dihitung ROI-nya. Pelatihan diberikan karena diharapkan akan meningkatkan profitabilitas. Pengembangan dilakukan selama itu selaras dengan kebutuhan bisnis. Pendekatan ini, meskipun lebih strategis, terkadang masih terasa dingin dan transaksional. Ia telah berhasil menghargai “otak”, tetapi belum sepenuhnya menyentuh “hati”. Kegagalan untuk menyentuh dimensi pengalaman dan perasaan inilah yang akan memicu lahirnya evolusi berikutnya.

Babak 4: Era Orientasi pada Kedermawanan (G) – Lahirnya Human Experience (HX) (~2010 – 2019)

Memasuki dekade kedua abad ke-21, lanskap persaingan bisnis kembali berubah. Ledakan perusahaan rintisan (startup) digital dan teknologi menciptakan sebuah fenomena baru yang disebut “perang talenta” (war for talent). Tiba-tiba, talenta-talenta cerdas di bidang teknologi dan kreatif menjadi “sumber daya” yang paling langka dan paling diperebutkan. Di saat inilah, paradigma Human Capital (HC) yang memandang manusia sebagai “aset” mulai terasa tidak cukup.

Para talenta terbaik, terutama dari generasi Milenial, tidak lagi hanya mencari gaji yang baik atau pelatihan yang bagus. Mereka mencari sesuatu yang lebih. Mereka mencari lingkungan kerja yang selaras dengan gaya hidup mereka, yang memberikan mereka rasa nyaman, kebebasan, dan pengalaman yang menyenangkan. Organisasi yang gagal memberikan ini akan dengan mudah ditinggalkan. Dari tekanan inilah, kesadaran organisasi berevolusi dari Kecerdasan (I) menuju level yang lebih empatik, yaitu Kedermawanan (G).

Paradigma baru ini dikenal dengan nama Human Experience (HX) atau HXM (Human Experience Management). Metaforanya bergeser secara fundamental. Manusia tidak lagi dilihat sebagai “aset” yang perlu dioptimalkan, melainkan sebagai “pelanggan internal” yang perasaannya perlu dipahami dan “perjalanan pengalamannya” perlu didesain dengan cermat. Filosofi di baliknya adalah: jika kita bisa menciptakan pengalaman yang luar biasa bagi karyawan, maka mereka secara alami akan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi pelanggan eksternal.

Secara akademis, pendekatan ini banyak meminjam dari disiplin ilmu Design Thinking dan Customer Experience (CX). Para pemikir seperti Jacob Morgan, melalui bukunya “The Employee Experience Advantage” (2017), membantu memformalkan konsep ini. Ia berargumen bahwa pengalaman karyawan dibentuk oleh tiga lingkungan utama: Teknologi (alat kerja yang modern dan mudah), Ruang Fisik (kantor yang nyaman dan kolaboratif), dan Budaya (suasana kerja yang suportif dan inspiratif).

Fungsi HR/HC pun bertransformasi menjadi seorang “Desainer Pengalaman”. Mereka terobsesi untuk memetakan Employee Journey Map, yaitu mulai dari saat seorang kandidat melihat lowongan hingga saat ia menjadi alumni; dan memastikan setiap titik sentuh atau touch point dalam perjalanan tersebut terasa mulus, positif, dan “manusiawi”.

Ini adalah manifestasi murni dari pilar G (Generosity). Fokusnya adalah pada empati, kepedulian, dan memberikan yang terbaik bagi manusia di dalamnya. Lahirlah budaya startup yang identik dengan kantor yang indah, makan siang gratis, jam kerja fleksibel, ruang bermain, dan berbagai fasilitas lain yang bertujuan untuk membuat karyawan “bahagia”.

Era ini sangat selaras dengan ekspektasi Generasi Z di awal kemunculan mereka di dunia kerja. Sebagai digital native yang terbiasa dengan aplikasi yang ramah pengguna dan pengalaman digital yang mulus, mereka menuntut tingkat pengalaman yang sama dari tempat kerja mereka.

Tidak diragukan lagi, era HX telah membawa banyak sekali kebaikan. Ia secara signifikan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental, kesejahteraan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi. Namun, seperti era-era sebelumnya, ia juga memiliki keterbatasan. Fokus yang sangat kuat pada “pengalaman yang menyenangkan” terkadang bisa menjadi superfisial. Ia berisiko menciptakan budaya yang terlalu nyaman dan menghindari “gesekan yang baik” yang diperlukan untuk pertumbuhan sejati. Pandemi COVID-19 menjadi ujian realitas yang brutal bagi pendekatan ini, di mana semua “pengalaman” berbasis fasilitas fisik tiba-tiba menjadi tidak relevan, dan manusia ternyata mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesenangan: yaitu makna dan kebenaran.

Babak 5: Era Orientasi pada Kebenaran (T) – Lahirnya Human Growth (HG) (2020 – Kini)

Dan kini kita tiba di puncak pendakian kesadaran, sebuah era yang dipicu oleh guncangan dahsyat yang belum pernah kita alami sebelumnya. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berfungsi sebagai sebuah “reset” global. Ia bukan hanya sebuah krisis kesehatan; ia adalah sebuah perenungan mendalam yang memaksa seluruh umat manusia untuk berhenti dan mempertanyakan kembali asumsi-asumsi paling dasar tentang kehidupan, pekerjaan, dan apa yang benar-benar penting.

Di tengah perenungan massal inilah, paradigma Human Experience (HX), dengan segala niat baiknya, mulai menunjukkan keterbatasannya. Saat dihadapkan pada isu kesehatan mental, isolasi, dan pertanyaan eksistensial, “pengalaman kerja yang menyenangkan” menjadi tidak cukup. Manusia modern, yang baru saja menyadari betapa rapuhnya kehidupan, kini mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebahagiaan superfisial. Mereka mulai mencari makna, tujuan, dan kebenaran.

Kegelisahan ini dipercepat oleh “tsunami” kedua yang datang sesaat setelahnya: ledakan Kecerdasan Buatan (AI). Saat AI mulai mampu melakukan banyak pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan kecerdasan manusia, kita semua kembali dipaksa bertanya: “Lalu, apa artinya menjadi manusia di tempat kerja? Apa nilai unik kita yang tidak bisa digantikan oleh mesin?”. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh paradigma HR, HC, maupun HX.

Di saat yang sama, ada dua tekanan besar yang menghantam organisasi secara simultan. Tekanan pertama datang dari luar, yaitu realitas Era CUAN yang semakin intensif. Novelty (Kebaruan) yang muncul setiap saat mendesak kita untuk selalu menemukan cara-cara baru untuk bisa tetap relevan. Organisasi tidak bisa lagi hanya mengandalkan best practice dari masa lalu; mereka harus menjadi mesin eksplorasi yang andal.

Baca Juga: VUCA sudah Usang: Selamat Datang Era CUAN

Tekanan kedua datang dari dalam. Tempat kerja kini menjadi “titik temu” dari tim Multi-Generasi (Boomers, Gen X, Milenial, Gen Z). Fenomena ini membawa sebuah tantangan baru yang sangat kompleks: kemajemukan kebenaran. Setiap generasi membawa “kebenaran”-nya sendiri tentang etos kerja, loyalitas, dan definisi sukses. Jika tidak dikelola dengan bijaksana, kemajemukan ini akan menciptakan potensi gesekan kebenaran yang bisa melumpuhkan organisasi.

Di tengah persimpangan antara disrupsi eksternal (CUAN) dan potensi konflik internal (Multi-Generasi) inilah, sebuah paradigma baru menjadi sebuah keniscayaan. Kita butuh sebuah pendekatan yang tidak hanya mampu menavigasi kekacauan, tetapi juga mampu menyatukan berbagai “kebenaran” di bawah satu payung kebenaran yang lebih tinggi. Di sinilah Human Growth (HG), yang saya cetuskan pertama kali pada tahun 2020, menemukan relevansinya.

Baca Juga: Dari ‘Human Resources’ ke ‘Human Growth’, Roadmap Transformasi Fungsi HR Anda

HG adalah sebuah lompatan ke puncak piramida kesadaran: pilar T (The Truth). HG berargumen bahwa tugas tertinggi dari sebuah organisasi di era ini bukanlah untuk mengontrol tindakan (HR), mengoptimalkan aset (HC), atau mendesain pengalaman (HX), melainkan untuk memfasilitasi setiap insan di dalamnya untuk menemukan dan hidup selaras dengan kebenaran dan tujuan mulianya.

Dengan metafora “Pohon yang Baik”, HG memandang manusia sebagai insan utuh yang bertumbuh. Tugas organisasi bukanlah untuk “membuatnya bahagia”, tetapi untuk menyediakan “tanah yang subur”, yaitu sebuah ekosistem yang memungkinkan “pohon” tersebut untuk menancapkan “akar” kesadarannya, menumbuhkan “batang” kapabilitasnya, dan merekahkah “cabangnya” untuk menghasilkan “buah” yang bermakna sesuai dengan fitrahnya.

HG tidak meniadakan era sebelumnya. Sebaliknya, ia mengintegrasikannya. Ia membutuhkan proses yang teratur (DNA dari HR), investasi pada kecerdasan (DNA dari HC), dan lingkungan yang empatik (DNA dari HX). Namun, ia meletakkan semua itu di atas fondasi yang paling kokoh: sebuah komitmen untuk membantu setiap insan menemukan dan menyelaraskan kebenaran individual, komunal, dan universal. Inilah jawaban untuk organisasi modern yang ingin tetap harmonis di dalam dan resilien terhadap dunia luar. HG juga didesain untuk menghadapi kondisi lingkungan bisnis yang memerlukan ketahanan, ketangguhan, adaptabilitas, serta mentalitas pemenang di tengah ketidakpastian zaman.

Baca Juga: Menaklukkan Era Chaos, sebuah Resep Ampuh Mendesain Resiliensi dan Mencetak Expert-Generalist

Komparasi Evolusioner dan Lini Masa

Untuk melihat keseluruhan perjalanan “pendakian kesadaran” ini secara lebih jelas, mari kita rangkum dalam sebuah tabel perbandingan yang sistematis.

Cerminan Pertumbuhan Insan – Alur Evolusi sebagai Fitrah Manusia

Setelah kita menelusuri perjalanan panjang evolusi manajemen dari satu babak ke babak berikutnya, mungkin akan muncul sebuah pertanyaan: Mengapa evolusi ini terjadi dengan urutan seperti itu? Mengapa harus dimulai dari R, lalu ke K, I, G, dan berpuncak pada T? Apakah ini sebuah kebetulan? Jawaban saya, dengan keyakinan penuh, adalah tidak. Ini bukan kebetulan.

Urutan pendakian kesadaran dalam organisasi ini bukanlah sebuah teori yang diciptakan dalam ruang hampa. Ia adalah sebuah cerminan yang sangat presisi dari sebuah perjalanan yang jauh lebih tua, lebih fundamental, dan lebih otentik: perjalanan pertumbuhan seorang manusia dari saat ia lahir hingga mencapai usia senja. Alur R → K → I → G → T adalah fitrah dari pertumbuhan kita sebagai insan.

Mari kita renungkan bersama. Perjalanan kita sebagai manusia dimulai dari kondisi yang paling murni berorientasi pada Hasil(R). Seorang bayi yang baru lahir tidak memiliki kendali atas tindakannya, belum memiliki kecerdasan untuk merumuskan, dan belum memahami konsep kedermawanan. Ia hanya tahu satu hal: ia lapar, ia tidak nyaman, dan ia ingin kebutuhannya terpenuhi sekarang juga. Ia menangis untuk mendapatkan “hasil”. Ini adalah fase paling dasar, di mana yang penting hanyalah “menghasilkan” sesuatu untuk bisa bertahan hidup.

Kemudian, saat ia tumbuh menjadi seorang anak, fisiknya mulai kuat. Ia belajar mengendalikan “otot-otot”-nya. Ia belajar berjalan, berlari, dan memegang benda. Fokusnya bergeser pada penguasaan Tindakan (K). Di fase inilah orang tua dan sekolah mulai memberikan “aturan” dan “prosedur”: cara memegang sendok, cara memakai sepatu, cara menulis huruf. Ini persis seperti era Human Resources (HR), di mana organisasi fokus untuk menstandarisasi dan mengelola tindakan para pekerjanya.

Memasuki usia sekolah dan remaja, fokusnya bergeser lagi. Tindakan saja tidak cukup. Ia didorong untuk mengisi “otak”-nya. Ia belajar matematika, sejarah, dan berbagai ilmu pengetahuan. Ia dinilai berdasarkan kemampuannya menyerap dan mengolah informasi. Ini adalah era di mana ia membangun Kecerdasan (I). Ini adalah cerminan sempurna dari era Human Capital (HC), di mana organisasi mulai berinvestasi pada “aset intelektual” dan mencari talenta-talenta yang paling “pintar”.

Ketika ia beranjak dewasa, kecerdasan saja tidak lagi memuaskan jiwanya. Ia mulai merasakan dorongan untuk terhubung dengan orang lain. Ia menikah, membangun keluarga, dan mulai merasakan tanggung jawab yang lebih besar terhadap pasangan, anak, dan komunitasnya. Fokusnya bergeser dari “aku” menjadi “kita”. Ia belajar tentang empati, kepedulian, dan pengorbanan. Ini adalah pendakian menuju kesadaran Kedermawanan (G). Ini adalah cerminan dari era Human Experience (HX), di mana organisasi mulai sadar bahwa “hati” dan “perasaan” adalah kunci dari keterikatan.

Dan akhirnya, di penghujung perjalanan hidupnya, di usia senja yang penuh kebijaksanaan, seorang insan seringkali akan sampai pada perenungan tertinggi. Ia tidak lagi sibuk mengejar pencapaian (R), menyempurnakan keterampilan (K), mengakumulasi pengetahuan (I), atau bahkan mengurus orang lain (G). Fokusnya kini masuk ke dalam. Ia mulai merefleksikan dan mengontemplasikan seluruh perjalanan hidupnya untuk menemukan satu hal terakhir yang paling penting: makna dan Kebenaran (T). “Untuk apa sebenarnya saya hidup? Warisan apa yang ingin saya tinggalkan?”.

Perjalanan dari seorang bayi yang hanya peduli pada hasil hingga seorang bijak yang mencari kebenaran hakiki adalah sebuah pendakian R → K → I → G → T yang alamiah. Oleh karena itu, paradigma Human Growth (HG) yang berpuncak pada pilar T bukanlah sekadar sebuah tren manajemen. Ia adalah sebuah panggilan bagi organisasi untuk berevolusi menuju tingkat kesadaran tertingginya.

Ini adalah sebuah undangan bagi para pemimpin untuk berhenti hanya membangun organisasi yang “produktif” atau “pintar” atau bahkan “menyenangkan”. Ini adalah undangan untuk membangun sebuah organisasi yang “dewasa” secara spiritual. Sebuah organisasi yang tidak hanya fokus pada apa yang bisa ia dapatkan, tetapi juga pada “mengapa” ia ada di dunia ini. Inilah esensi sejati dari evolusi manajemen manusia.

Puncak Evolusi adalah Kembali ke Hakikat

Perjalanan panjang dari lorong-lorong pabrik yang bising hingga ke ruang-ruang diskusi virtual yang penuh makna telah membawa kita pada satu kesimpulan besar. Evolusi manajemen manusia bukanlah sebuah garis lurus, melainkan sebuah spiral pendakian kesadaran. Setiap era lahir sebagai koreksi atas keterbatasan era sebelumnya, membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami hakikat manusia di dalam sebuah organisasi.

Kita telah belajar dari era HR tentang pentingnya keteraturan (K). Kita telah belajar dari era HC tentang pentingnya kecerdasan (I). Kita telah belajar dari era HX tentang pentingnya empati (G). Masing-masing telah memberikan kontribusi yang tak ternilai.

Namun, Era CUAN, dengan segala gejolaknya, memaksa kita untuk naik ke puncak terakhir dari pendakian ini. Puncak di mana kita tidak lagi hanya bertanya, “Bagaimana cara membuat karyawan lebih patuh, lebih pintar, atau lebih bahagia?”. Kita mulai bertanya, “Bagaimana cara kita menciptakan sebuah ekosistem di mana setiap insan bisa bertumbuh seutuhnya, selaras dengan kebenaran (T) dan tujuan mulia mereka?”.

Human Growth (HG) bukanlah sebuah penolakan terhadap masa lalu. Ia adalah sebuah sintesis holistik. Ia merangkul disiplin dari HR, mindset investasi dari HC, dan empati dari HX, lalu meletakkan semuanya di atas fondasi yang paling kokoh: sebuah keyakinan bahwa tujuan tertinggi dari sebuah organisasi adalah untuk menumbuhkan manusianya. Karena pada akhirnya, organisasi yang paling unggul dan berkelanjutan bukanlah yang memiliki mesin tercanggih atau proses paling efisien, melainkan yang memiliki manusia-manusia paling bertumbuh.

Puncak dari evolusi ternyata adalah sebuah perjalanan untuk kembali ke hakikat, yaitu sebagai manusia seutuhnya.