Kegelisahan di Tengah Badai Hening

Awal tahun 2020 adalah sebuah momen yang tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah peradaban kita. Pandemi COVID-19 datang bukan hanya sebagai krisis kesehatan, tetapi sebagai sebuah perenungan mendalam (The Great Contemplation) yang memaksa seluruh dunia untuk berhenti. Jalanan menjadi hening, kantor-kantor menjadi kosong, dan di tengah keheningan yang mencekam itu, kita semua dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sudah lama kita hindari, yaitu: bercermin dan merenung.

Baca Juga: Manifesto Insan Bertumbuh (MIB) | Filosofi Inti Human Growth (HG)

Di tengah perenungan mendalam itulah, saya merasakan sebuah kegelisahan intelektual dan spiritual yang sangat mendalam. Sebagai seorang yang telah mendedikasikan hidup untuk memahami organisasi dan manusia di dalamnya, saya mengamati dengan saksama bagaimana perusahaan-perusahaan di berbagai belahan dunia merespons krisis ini. Dan apa yang saya lihat adalah sebuah ‘kegagalan sistemik’ dari semua model manajemen manusia yang pernah kita kenal dan agungkan.

Saya melihat paradigma Human Resources (HR) yang tradisional mencoba mengelola krisis dengan perangkat lamanya, yaitu: aturan kerja dari rumah yang kaku, pemantauan absensi digital yang ketat, dan komunikasi satu arah dari manajemen. Pendekatan ini seakan tak berdaya. Di saat para karyawan berjuang dengan kecemasan akan kesehatan dan isolasi, pendekatan HR yang fokus pada kepatuhan dan kontrol terasa dingin, tidak manusiawi, dan sama sekali tidak relevan. Ia menunjukkan dirinya sebagai sistem yang dirancang untuk mengelola “badan di kursi”, bukan “jiwa yang sedang terguncang”.

Lalu saya melihat paradigma yang lebih modern, Human Capital (HC), yang memandang manusia sebagai “aset” yang perlu dioptimalkan. Pendekatan ini pun juga tak efektif. Di saat karyawan membutuhkan rasa aman dan kepedulian, narasi tentang “meningkatkan produktivitas saat WFH” atau “menjaga ROI dari talenta” terasa sangat transaksional dan eksploitatif. Ia gagal memahami bahwa di tengah krisis eksistensial, manusia tidak ingin diperlakukan sebagai baris dalam spreadsheet aset perusahaan.

Bahkan pendekatan termodern sekalipun, seperti Human Experience (HX) yang biasa digunakan oleh start-up digital dengan obsesi untuk menciptakan “pengalaman kerja yang menyenangkan”, ikut goyah. Semua fasilitas kantor yang nyaman, acara-acara kebersamaan yang seru, dan tunjangan-tunjangan gaya hidup yang dulu dibanggakan, tiba-tiba menjadi tidak ada artinya saat semua orang terkurung di rumahnya masing-masing. HX menunjukkan keterbatasannya: ia terlalu fokus pada “kesenangan” yang superfisial, bukan pada “ketahanan” jiwa yang fundamental.

Dari pengamatan inilah kegelisahan saya memuncak. Saya menyadari bahwa HR terlalu mengontrol, HC terlalu transaksional, dan HX terlalu dangkal. Ketiganya tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan paling mendasar yang muncul di tengah krisis: “Untuk apa sebenarnya kita bekerja?”, “Bagaimana kita bisa tetap merasa terhubung sebagai manusia?”, dan “Apa yang benar-benar penting dalam hidup ini?”.

Kegagalan kolektif dari semua kerangka kerja yang ada ini memaksa saya untuk melakukan pencarian yang lebih dalam. Saya sadar bahwa jawaban yang kita butuhkan tidak akan datang dari Barat, tidak akan kita temukan dalam buku-buku teks manajemen terbaru. Jawaban itu harus kita gali dari dalam, dari sebuah kebijaksanaan luhur yang lebih otentik.

Dari kegelisahan mendalam inilah, pada puncak ketidakpastian di tahun 2020, saya tidak tinggal diam. Saya mulai merumuskan sebuah hipotesis awal, sebuah antitesis dari pendekatan yang ada, yang saya sebut dengan nama Human Growth (HG). Konsep ini kemudian saya tawarkan dan terapkan secara terbatas pada beberapa organisasi mitra yang juga merasakan keresahan yang sama. Mereka adalah ‘early adopter‘ kami di tengah badai, tempat kami menguji gagasan-gagasan paling awal dari HG dalam praktik nyata.

Hasilnya di luar dugaan. Di saat banyak perusahaan lain mengalami great resignation dan kehilangan talenta terbaiknya, organisasi-organisasi yang secara berani mencoba menerapkan prinsip-prinsip awal HG ini justru berhasil mempertahankan tim inti mereka. Mereka melaporkan tingkat kepercayaan dan keterlibatan yang lebih dalam, karena tim merasa dipedulikan sebagai manusia seutuhnya, dengan segala kecemasan dan harapannya, bukan hanya sebagai pekerja yang diukur produktivitasnya.

Keberhasilan awal di lingkungan terbatas tersebut memberikan kami keyakinan, tetapi kami tidak terburu-buru. Selama beberapa tahun setelahnya, kami terus mengamati, menyempurnakan, dan menguji kerangka kerja ini. Kini, di tahun 2025, setelah melihat dampaknya secara konsisten dan merumuskan fondasi filosofisnya secara lebih mendalam dan matang, kami merasa inilah saat yang tepat. Inilah waktunya untuk membawa Human Growth dari ‘laboratorium’ ke ‘ruang publik’, untuk membagikan apa yang telah kami pelajari secara lebih masif.

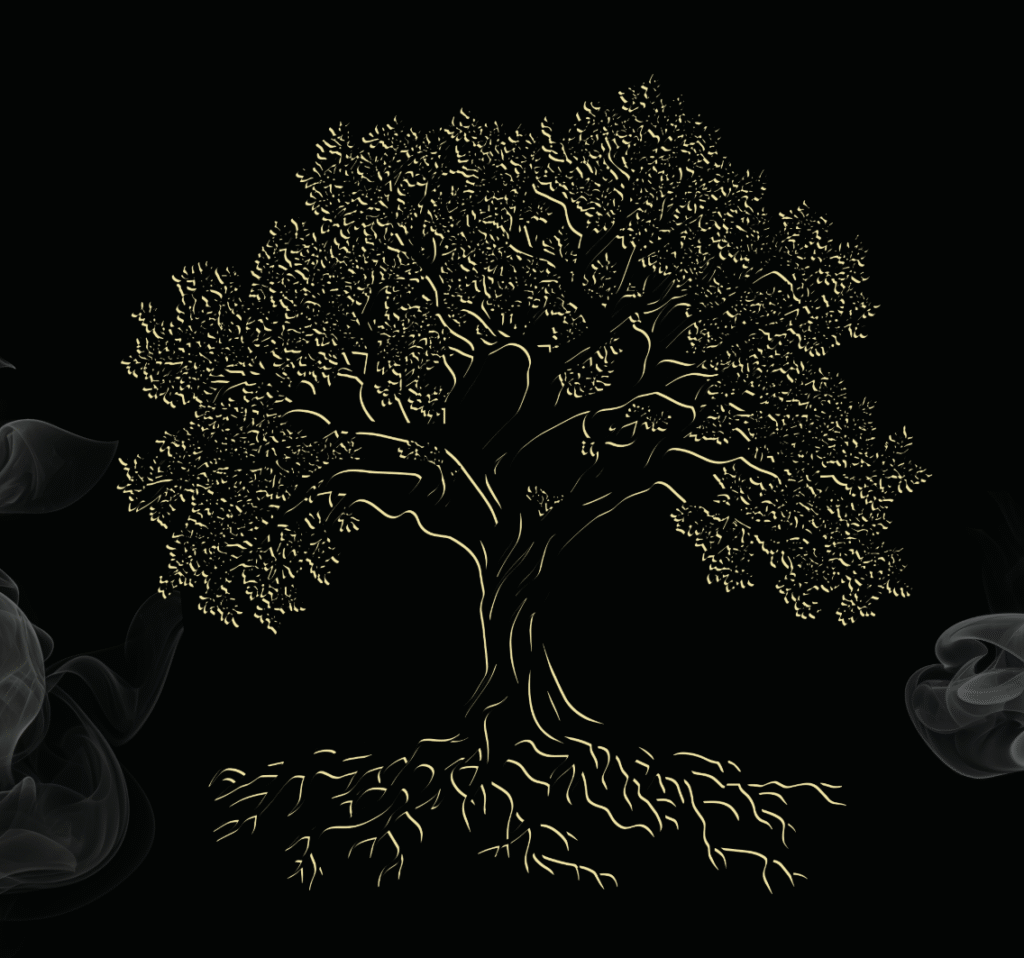

Perjalanan penyempurnaan inilah yang membawa saya kembali pada sebuah pencarian yang lebih dalam. Saya sadar bahwa jawaban yang paling kokoh tidak akan ditemukan dalam buku-buku teks manajemen terbaru, tetapi dalam sebuah kebijaksanaan yang lebih tua dan organik. Jawaban itu saya temukan dalam perumpamaan agung mengenai “Pohon yang Baik” atau Sajarah Thayyibah.

Dari perenungan atas metafora inilah, sebuah kredo lahir. Bukan sebagai kumpulan aturan atau prosedur yang kaku, namun sebagai sebuah deklarasi keyakinan. Sebuah panduan batin yang bisa digunakan oleh organisasi manapun untuk mengorientasikan kembali arah pertumbuhannya secara benar sesuai fitrah manusia. Pedoman inilah yang kami sebut Manifesto Insan Bertumbuh (MIB) atau saya bisa gunakan dengan istilah Human Growth (HG).

Baca Juga: Dari ‘Human Resources’ ke ‘Human Growth’, Roadmap Transformasi Fungsi HR Anda

Artikel ini bukanlah sekadar pengulangan dari manifesto tersebut. Ini adalah sebuah undangan bagi Anda, para pemimpin yang juga merasakan kegelisahan yang sama, untuk menyelami makna filosofis dan implikasi praktis di balik setiap barisnya. Ini adalah sebuah upaya untuk memahami bagaimana kita bisa mulai berhenti “mengelola sumber daya” (HR) atau menganggap karyawan sebagai “aset” yang siap dikapitalisasi (HC), maupun membiarkan mereka terlalu “liar” (HX) untuk menjelajahi rimba zaman yang makin chaos atau yang sering saya sebut dengan era CUAN. Kita mesti dengan kesadaran dan ketulusan untuk “menumbuhkan manusia”, sang insan yang bertumbuh.

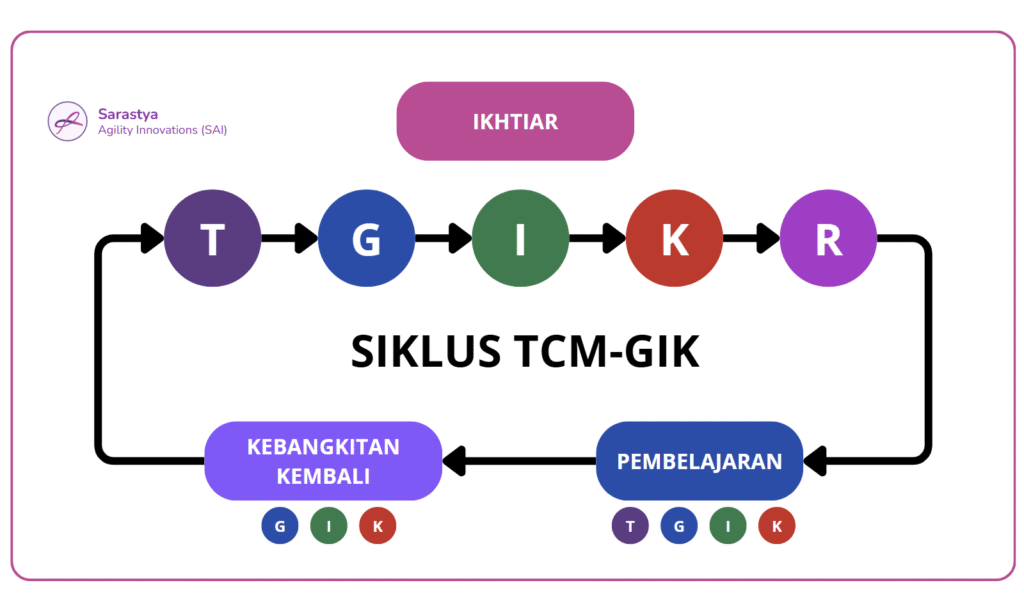

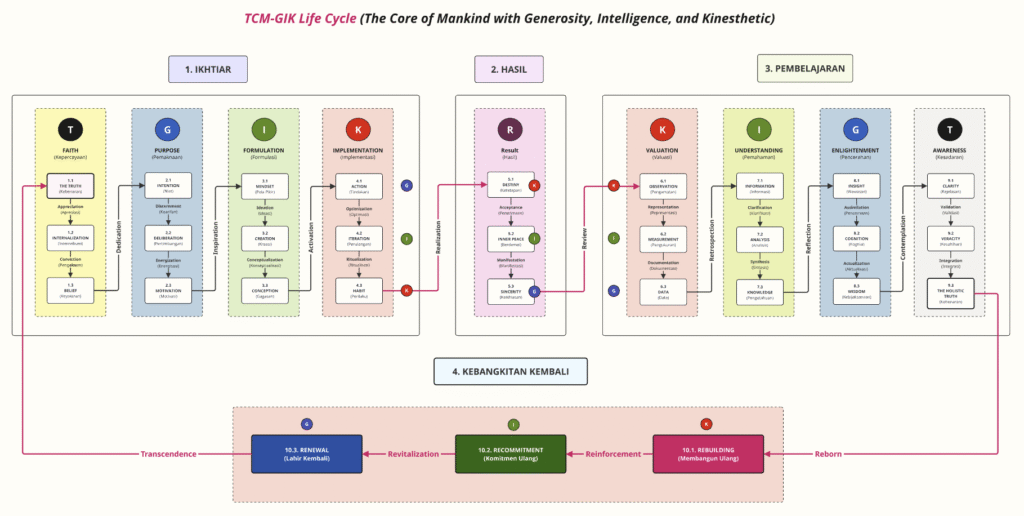

Izinkan saya mengungkapkan lebih jauh setiap bagian dan baris dari pernyataan yang ada Manifesto Insan Bertumbuh dalam perspektif yang lebih luas agar Anda mendapatkan pemahaman yang lebih utuh lagi. Mengingat MIB ini bersandar pada kerangka kerja yang lebih filosofis kami, yaitu TCM-GIK (The Core of Mankind with Generosity, Intelligence, and Kinestethic), maka Anda akan cukup sering mendapatkan istilah dan singkatan T (The Truth; Kebenaran), G (Generosity; Kedermawanan), I (Intelligence; Kecerdasan), K (Kinestethic; TIndakan), dan R (Result; Hasil).

Baca Juga: Apa Itu TCM-GIK? Sebuah Perjalanan Menemukan Sistem Operasi untuk Kehidupan & Bisnis

I. Ikhtiar & Hasil: Perjalanan Sebuah Pohon

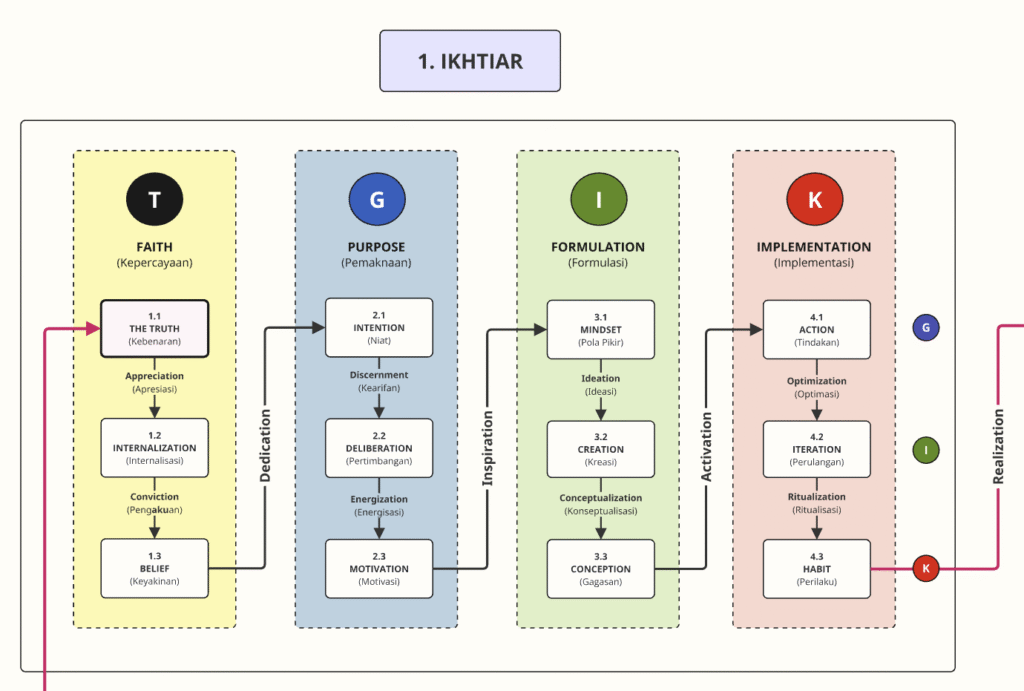

Manifesto ini kami mulai dengan sebuah narasi tentang penciptaan. Ia adalah sebuah Ikhtiar, sebuah upaya sadar untuk menumbuhkan sesuatu yang bernilai, yang mengikuti alur pertumbuhan sebuah pohon yang baik dan sehat. Ini bukanlah sebuah proses mekanistik, melainkan sebuah perjalanan organik yang dimulai dari “benih” hingga menghasilkan “buah”. Setiap tahapannya adalah sebuah disiplin yang saling menopang dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

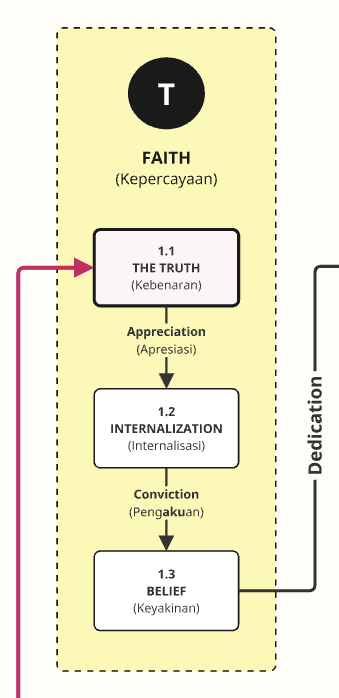

Benih Kebenaran (T)

Perjalanan kami selalu dimulai dari sebuah benih kebenaran. Ini adalah keyakinan kami yang paling fundamental. Sebelum kita berbicara tentang strategi, target, proses, atau hingga metriks pengukuran kinerja, maka kita harus terlebih dahulu menanam benih yang benar. Benih ini adalah sebuah komitmen untuk memandang setiap insan seutuhnya, lengkap dengan segala potensi, harapan, dan tujuan mulia yang mereka bawa di dalam dirinya, melampaui sekadar label jabatan atau fungsi kerja yang melekat pada mereka.

Dalam praktik organisasi, menanam benih kebenaran berarti para pemimpin harus mampu mengartikulasikan Tujuan Mulia (Noble Purpose) organisasi yang lebih tinggi dari sekadar mengejar keuntungan finansial atau tujuan umum lainnya. Setiap inisiatif, setiap proyek, setiap pertemuan harus bisa menjawab pertanyaan: “Bagaimana hal ini selaras dengan tujuan mulia kita?”. Tanpa “benih” T yang otentik ini, semua upaya pertumbuhan yang kita lakukan akan terasa hampa, dangkal, dan tidak memiliki “jiwa”.

Sebaliknya, pohon yang buruk lahir dari benih yang keliru. Organisasi yang dibangun di atas kebenaran yang dangkal, misalnya bahwa satu-satunya tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan pemegang saham atau kelompok tertentu, mungkin bisa tumbuh cepat untuk sesaat. Namun, ia akan menjadi sebuah entitas yang kosong dan rapuh, yang akan dengan mudah ditinggalkan oleh talenta-talenta terbaiknya saat badai krisis datang, tak terkecuali di era CUAN seperti saat ini.

Saya menyadari bahwa topik terkait “Kebenaran” ini mungkin terasa asing bagi Anda atau yang lainnya untuk dijadikan bahan diskusi di ruang manajemen organisasi. Namun saya bisa memberikan sebuah pandangan, bahwa topik “Kebenaran” akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan esensial di era CUAN dan berikutnya.

Mengapa?

Selain semakin banyak informasi yang berseliweran tiap saat di kapala kita, ledakan AI yang tak terbendung juga menambah ketidakjelasan esistensi sesuatu hal, entah itu informasi, berita, kabar, status postingan, gambar, suara, bahkan hingga Video. Saat ini respons Anda ketika mendapatkan video yang cukup ‘bagus’, sudah mulai terlatih, “Apakah ini asli atau palsu?”

Di sinilah betapa berharganya nilai “Kebenaran” sebagai sebuah fondasi yang paling awal sebelum melakukan respons apapun.

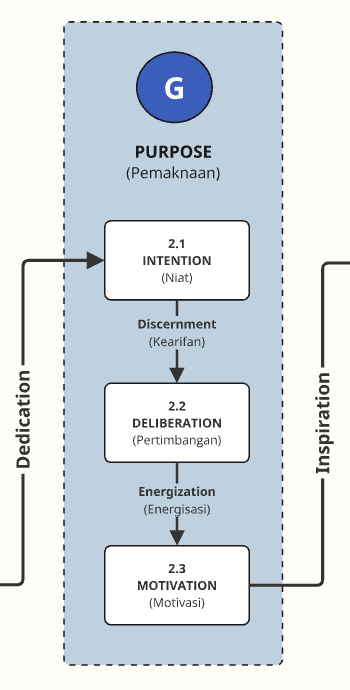

Akar Kedermawanan (G)

Benih Kebenaran itu tidak akan bisa tumbuh tanpa “akar” yang kuat dan menghunjam dalam. Akar itu adalah Kedermawanan. Sama seperti akar yang bekerja dalam sunyi di bawah tanah, tak terlihat namun sangat vital, pilar G ini adalah tentang membangun fondasi kepercayaan dan keamanan psikologis. Ia adalah sebuah tindakan memberi yang tulus sebelum berharap mendapatkan imbalan.

Praktik kedermawanan ini termanifestasi dalam perilaku para pemimpinnya. Seorang pemimpin yang murah hati adalah yang memberikan kepercayaan terlebih dahulu, bukan menunggu timnya “membuktikan diri”. Ini mungkin cukup mengusik Anda, entah karena adanya perasaan khawatir atau pernah trauma masa lalu terkait kepercayaan kepada tim. Yang saya maksud dengan memberikan kepercayaan di sini adalah sebuah ‘niatan’ untuk memberikan kesempatan kepada tim. Kepercayaan ini pun juga mempunyai tingkatan atau level, menyesuaikan seberapa mampu seseorang yang diberikan amanah untuk menjalankannya.

Memberikan kepercayaan ini akan menciptakan sebuah lingkungan yang aman, di mana anggota tim berani bersuara, berani mencoba dan gagal. Akar ini adalah “nutrisi” berupa kepedulian tulus dan kesadaran akan kondisi manusiawi setiap insan di dalamnya.

Pohon yang buruk memiliki akar yang dangkal dan rapuh. Organisasi yang miskin kedermawanan adalah organisasi yang dipenuhi oleh rasa takut, intimidasi, provokasi, politik internal, dan budaya saling menyalahkan. Dari luar mungkin terlihat megah, tetapi karena akarnya tidak kuat, ia akan menjadi yang pertama tumbang saat diterpa angin perubahan yang kencang. Ia tidak memiliki daya tahan emosional dan sosial untuk menghadapi krisis. Saya cukup sering menemui kondisi seperti ini, di mana apa yang tampak di luar tidak mencerminkan apa yang ada di dalam.

Batang Kecerdasan (I)

Akar yang kuat dan sehat akan mampu menopang “batang” yang kokoh, lurus, dan menjulang. Batang ini adalah tentang Kecerdasan. Niat baik dan kepedulian dari pilar G harus didukung oleh rancangan yang cerdas. Di sinilah kita secara sadar dan sistematis merancang kapabilitas, struktur, dan wawasan yang memungkinkan organisasi dan manusianya tumbuh tegak dan kuat. Saya sengaja tidak menggunakan istilah “Kepintaran” namun lebih memilih “Kecerdasan”. Ini soal rasa, nuansa, dan paradigma. “Kecerdasan” terkait dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan tentunya adaptif.

Dalam praktiknya, pilar I ini adalah tentang merancang struktur organisasi yang solid sesuai perkembangan zaman, menciptakan peran dan tanggung jawab yang jernih, perumusan model bisnis yang menguntungkan, pengembangan tujuan strategis dan strategi pencapaiannya, perumusan tata kelola yang solid, alur kerja yang masuk akal, hingga membangun jalur komunikasi yang efektif antar pihak di organisasi. Ini adalah tentang menggunakan data dan analisis untuk membuat keputusan yang bijaksana, bukan hanya berdasarkan perasaan. Batang I inilah yang memberikan struktur, kekuatan, dan arah pertumbuhan yang jelas bagi organisasi.

Pohon yang buruk memiliki batang yang rapuh atau bengkok. Organisasi yang lemah dalam pilar I adalah organisasi yang penuh dengan niat baik tetapi kapabilitas strategisnya selalu berantakan. Mereka mungkin memiliki tim yang solid dan peduli, tetapi karena prosesnya kacau dan strukturnya tidak jelas, energi mereka habis untuk memadamkan “kebakaran” internal, bukan untuk tumbuh ke atas.

Cabang Tindakan (K)

Batang yang kokoh kemudian akan menjadi fondasi bagi “cabang-cabang” untuk tumbuh dan merekah ke segala arah. Cabang ini adalah Tindakan. Ini adalah manifestasi eksternal dari semua kekuatan internal yang telah kita bangun. Ini adalah tentang keberanian untuk berkreasi, menjangkau dunia luar, dan mengubah potensi menjadi sebuah realitas yang bisa dilihat.

Pilar K dalam praktik organisasi adalah tentang memfasilitasi tindakan nyata dan pengalaman yang beragam. Ini terwujud dalam tim-tim yang diberdayakan untuk mengeksekusi ide-ide mereka. Ia terlihat dalam budaya yang mendorong setiap insan untuk tidak takut mencoba hal baru sekaligus memegang erat sistem yang berjalan saat ini, mengambil peran lintas fungsi yang menantang, dan terus memperkaya portofolio pengalaman mereka. Tindakan inilah yang membuat pertumbuhan itu terlihat, yang memberikan “naungan” (solusi) bagi pelanggan, dan yang terus-menerus meraih “cahaya matahari” (peluang) baru di tengah kegelapan badai era CUAN.

Pohon yang buruk adalah pohon yang batangnya mungkin besar, tetapi cabangnya sedikit, kerdil, atau tidak pernah tumbuh. Ini adalah organisasi yang terjebak dalam “kelumpuhan analisis” (analysis paralysis). Mereka mungkin punya banyak strategi hebat di atas kertas, tetapi mereka tidak pernah memiliki keberanian atau mekanisme untuk mengeksekusinya. Mereka adalah organisasi yang penuh dengan potensi, tetapi miskin dampak.

Pernahkah para Business Owner atau Top Management merasa frustasi ketika melihat dengan kepala mata sendiri betapa lemahnya tim melakukan eksekusi yang berdampak nyata. Kualitas strategi setinggi langit, namun rendah mutu eksekusinya.

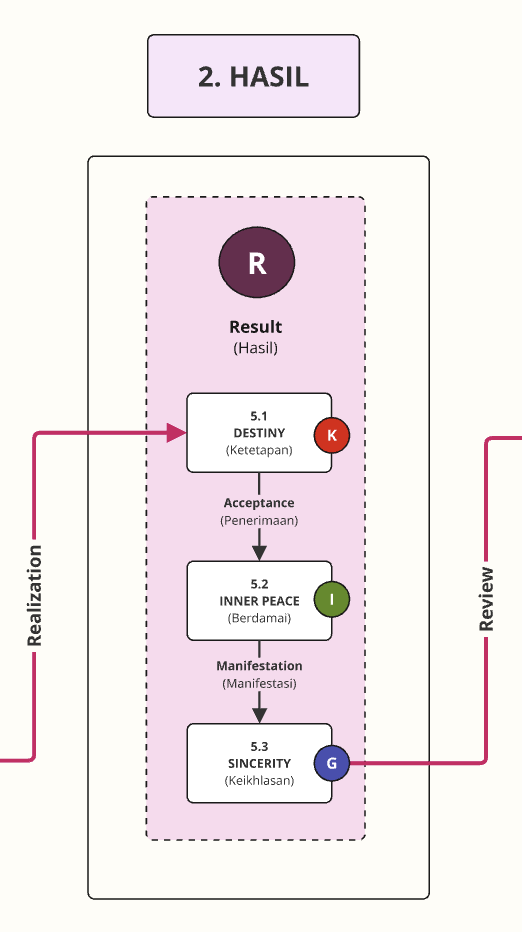

Buah Hasil (R)

Dan pada akhirnya, sebuah pohon yang sehat, yang tumbuh dari benih, akar, batang, dan cabang yang benar, secara alami akan menghasilkan “buah”. Ini adalah pilar Hasil. Namun, dalam filosofi MIB, hasil tidak dimaknai secara sempit sebagai profit atau target kuantitatif semata seperti BSC, OKR, atau KPI. Kami memandangnya sebagai sebuah karunia. Sebuah konsekuensi logis dari sebuah ikhtiar yang telah dilakukan dengan benar dari T hingga K.

Menyikapi hasil sebagai karunia berarti kita menerimanya dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan. Baik buah itu terasa manis (sebuah kesuksesan) maupun terasa pahit (sebuah kegagalan), keduanya adalah “nutrisi” yang sama berharganya. Buah yang manis memberikan kita energi untuk melanjutkan perjalanan. Buah yang pahit memberikan kita benih pembelajaran yang tak ternilai untuk ditanam kembali di siklus berikutnya.

Mungkin kita di zaman dulu mendapatkan doktrin yang cukup “tegas”, tidak ada ruang bagi kegagalan. Saya termasuk pihak yang menggunakan doktrin itu selama beberapa tahun ketika di peralihan tahun 2000-an. Saya mengakui doktrin itu cukup efektif untuk urusan peningkatan produktivitas di masanya. Alasannya saat itu sederhana saja, ketika itu eranya masih tergolong sederhana, kita masih sangat bisa mengendalikan situasi dan kondisi. Bahkan dengan pede-nya, formula Product Driven digunakan dalam mindset ketika melahirkan produk atau layanan.

Dan yang paling saya ingat dan gunakan adalah sihir ajaib, “Perencanaan yang matang sama artinya dengan separo pekerjaan telah terselesaikan”. Ini benar-benar saya pakai dan hasilnya memang tidak jauh dari ungkapan tersebut. Oleh sebab itu, zaman dulu, kualitas perencanaan yang matang sangat dituntut oleh para pemilik bisnis dan stakeholders lainnya.

Namun di era CUAN, apa yang menjadi obat mujarab di masa lalu, rasanya saat ini seperti pil yang Expired Date.

Pohon yang buruk mungkin sesekali bisa menghasilkan buah, tetapi seringkali buah itu “beracun” (dihasilkan dengan cara yang tidak etis) atau setelah satu kali berbuah, pohon itu menjadi kering dan mati (pertumbuhan yang tidak berkelanjutan). Organisasi yang sehat adalah yang mampu menghasilkan buah yang baik secara konsisten, dari musim ke musim, karena ia fokus pada kesehatan pohonnya, bukan hanya pada buahnya.

II. Pembelajaran: Seni Bercermin Diri

Setiap hasil, baik yang kita rayakan sebagai “sukses” maupun yang kita sesali sebagai “gagal”, pada hakikatnya adalah sebuah cermin yang sangat jernih. Ia tidak berbohong. Ia memantulkan kembali dengan sempurna konsekuensi dari semua tindakan, kecerdasan, kedermawanan, dan kebenaran yang kita tanam dalam siklus ikhtiar kita. Organisasi yang dangkal hanya akan melihat pantulan fisiknya, seperti angka profit atau kerugian, lalu berhenti di sana saja. Mereka mungkin akan memuji atau memecahkan cermin tersebut, lalu segera bergegas untuk berikhtiar lagi.

Sekedar mengingatkan saja, kapan terakhir kali Anda memuji atau memecahkan cermin tersebut?

Namun, organisasi yang bijaksana tahu bahwa cermin itu ada bukan untuk dipuja atau dihancurkan. Ia ada untuk dipelajari. Di sinilah letak perbedaan antara organisasi yang hanya sibuk dengan organisasi yang benar-benar bertumbuh. Mereka tidak takut untuk menatap pantulan diri mereka sendiri, seburuk apapun rupanya. Mereka justru mendekat, mengamati setiap detail, dan mencoba memahami pesan yang terkandung di dalamnya.

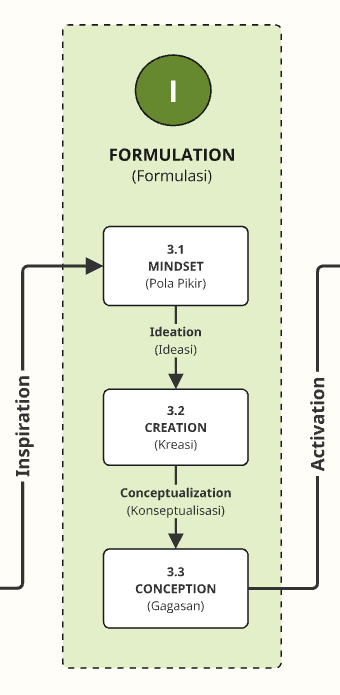

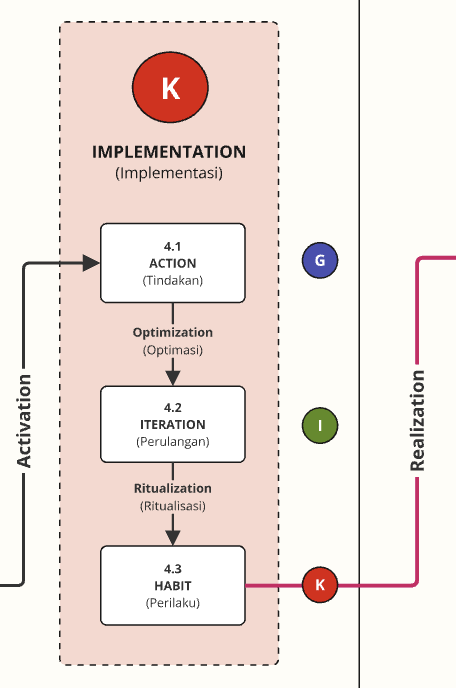

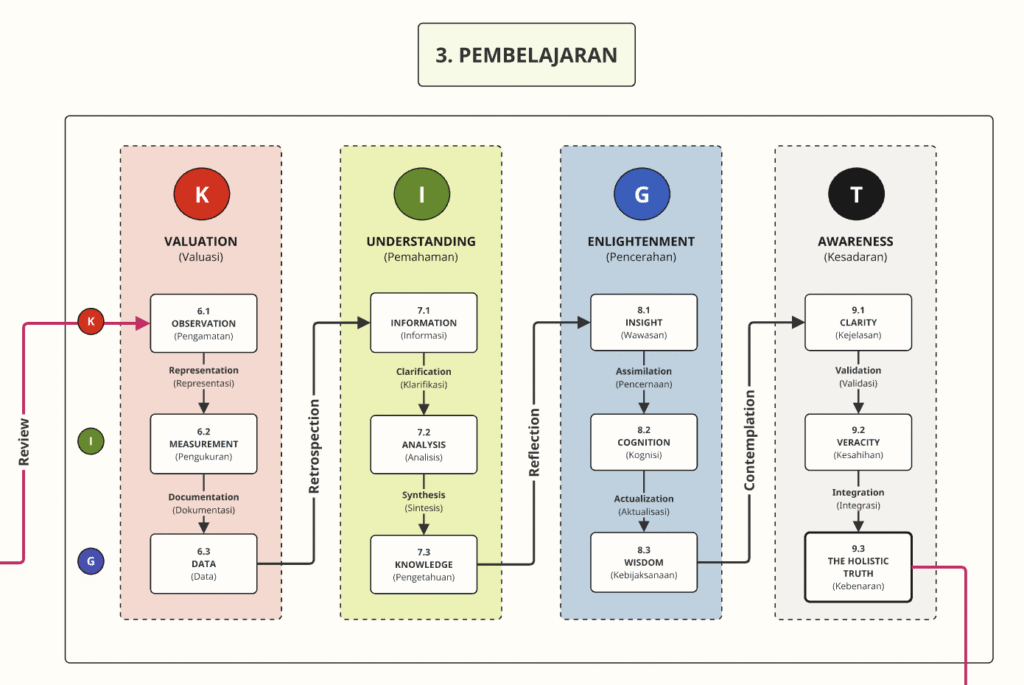

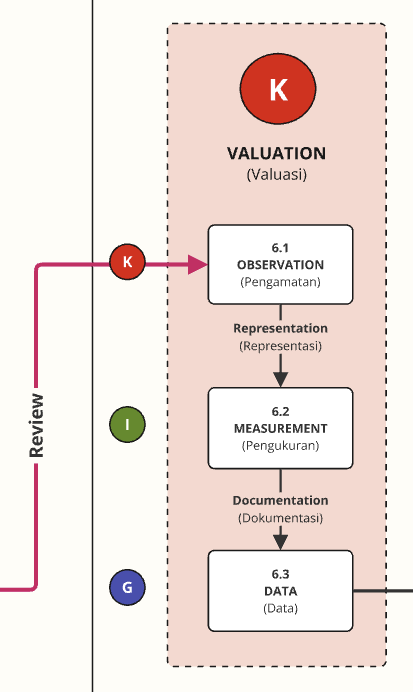

Oleh karena itu, dalam Manifesto Insan Bertumbuh (MIB), kami berkomitmen pada sebuah ritual sakral: berkontemplasi. Yaitu sebuah proses untuk menelusuri kembali jejak kami secara sistematis, bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk menemukan kebijaksanaan. Perjalanan “bercermin diri” ini adalah inti dari Fase Pembelajaran dalam siklus TCM-GIK, dan secara unik, alurnya bergerak terbalik (K→I→G→T). Ia adalah sebuah “penyelaman” dari yang paling terlihat di permukaan hingga ke yang paling hakiki di kedalaman jiwa.

Mari kita dalami bagaimana tahapan “evaluasi” yang digunakan dalam MIB agar Anda mendapatkan wawasan dan kebijaksanaan baru yang mungkin belum Anda dapatkan selama ini. Saya akan menyajikan beberapa potongan diagram Siklus Diagram TCM-GIK sebagai alat bantu agar Anda bisa memahami penjelasan saya lebih mudah.

Dengan Review (K), kami meninjau hasil secara objektif

Perjalanan pembelajaran selalu dimulai dari titik yang paling konkret dan tidak bisa diperdebatkan, yaitu realitas kinestetik. Di sinilah kami melakukan Review. Ini adalah tentang keberanian untuk berdiri di depan cermin dan melihat pantulan apa adanya, tanpa filter, tanpa pemanis, dan tanpa alasan. Ini adalah disiplin untuk memisahkan antara fakta dengan opini. Fakta adalah, “angka penjualan kita turun 15%”. Opini adalah, “penjualan turun karena pasar sedang lesu”. Review hanya peduli pada fakta.

Ini adalah tahap Valuasi yang paling dasar, di mana kita secara aktif mengamati (Observation) realitas yang termanifestasi atau terwujudkan. Kita melihat tumpukan produk yang dikembalikan pelanggan, kita mendengarkan rekaman keluhan di rekaman audio hp kita, kita membaca data absensi tim. Semua ini adalah pengalaman kinestetik, sebuah “sentuhan” langsung dengan hasil dari tindakan kita.

Setelah mengamati, kita memberinya ukuran (Measurement). “Tumpukan produk” menjadi “tingkat retur 20%”. “Banyak keluhan” menjadi “Skor Kepuasan Pelanggan 2.5/5”. Proses ini mengubah pengalaman yang kabur menjadi data yang objektif. Godaan terbesar di tahap ini adalah untuk langsung melompat ke interpretasi atau pembelaan diri. Namun, disiplin Review yang ketat menuntut kita untuk bersabar.

Tugas seorang pemimpin dalam fase ini adalah menciptakan sebuah lingkungan yang aman untuk melihat “fakta-fakta brutal” ini bersama-sama. Ia harus menjadi orang pertama yang berkata, “Mari kita lihat angkanya, seburuk apapun itu, tanpa menyalahkan siapa pun.” Hanya dengan menerima Data yang jujur inilah kita bisa memiliki titik pijak yang kokoh untuk memulai penyelaman yang lebih dalam. Tanpa Review yang objektif, semua diskusi pembelajaran berikutnya hanya akan menjadi perdebatan berbasis asumsi.

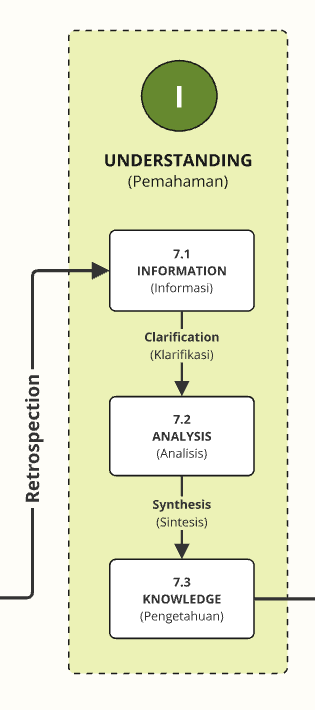

Dengan Retrospeksi (I), kami memahami proses di baliknya

Setelah kita semua sepakat tentang “APA” yang terjadi, langkah berikutnya adalah menggunakan kecerdasan kita untuk melakukan Retrospeksi. Kita mulai bertanya “MENGAPA” hal itu terjadi. Jika Review adalah tentang melihat pantulan di cermin, maka Retrospeksi adalah tentang membalikkan cermin itu untuk melihat “rangkaian kabel” di baliknya. Ini adalah perjalanan untuk memahami proses yang menciptakan hasil tersebut.

Ini adalah fase Pemahaman (Understanding). Kita bergerak dari sekadar memiliki Data menjadi membangun Knowledge (Pengetahuan). Kita tidak lagi hanya melihat “tingkat retur 20%”, tetapi kita mulai membedah proses Order-to-Delivery kita, langkah demi langkah. “Di bagian mana, apakah saat pengambilan barang, pengepakan, atau pengiriman, kesalahan paling sering terjadi?”.

Di sinilah kita menggunakan alat-alat analisis yang cerdas. Kita memetakan kembali alur kerja, kita mewawancarai tim, kita mencari akar penyebab masalah (root cause analysis). Kita melakukan sintesis, menghubungkan titik-titik yang tampaknya tidak berhubungan, hingga kita bisa membangun sebuah hipotesis yang kuat: “Tingkat retur yang tinggi ini kemungkinan besar disebabkan oleh miskomunikasi antara sistem inventaris dan tim pengepakan.”

Retrospeksi yang berhasil akan menghasilkan sebuah dokumentasi pembelajaran yang jelas. Ia mengubah keluhan yang abstrak menjadi sebuah diagnosis sistemik yang bisa ditindaklanjuti. Peran pemimpin di sini adalah menjadi seorang fasilitator yang andal, yang memandu tim untuk melakukan analisis secara objektif, bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk mencari di mana letak kelemahan dalam sistem. Dengan Retrospeksi, tim berhenti menjadi korban dari sebuah hasil; mereka menjadi arsitek cerdas yang memahami cara kerja mesin mereka sendiri.

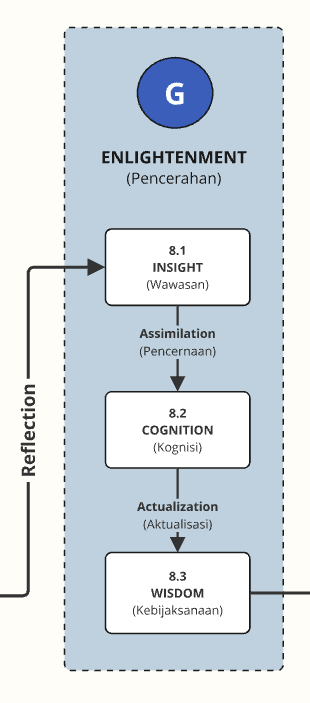

Dengan Refleksi (G), kami menyelami niat di dalam hati

Jika retrospeksi adalah tentang kecerdasan pikiran, maka Refleksi adalah tentang kearifan hati. Ini adalah penyelaman yang lebih dalam lagi, dari mengevaluasi “proses” menjadi mengevaluasi “niatan” (intention) di balik proses tersebut. Ini adalah sebuah tindakan kedermawanan untuk jujur pada diri sendiri dan pada tim, sebuah langkah menuju Pencerahan (Enlightenment).

Di sini, pertanyaan kita menjadi jauh lebih personal dan fundamental. “Saat kita merancang proses itu, apakah niat kita benar-benar tulus untuk membantu pelanggan, atau hanya untuk mempersulit proses klaim mereka demi target efisiensi?”, “Saat kita berinteraksi dengan rekan kerja, apakah niat kita adalah untuk berkolaborasi dengan tulus, atau secara tidak sadar kita ingin menunjukkan siapa yang lebih superior?”.

Ini adalah momen untuk memeriksa “hati” dari organisasi kita. Apakah tindakan-tindakan kita selama ini didorong oleh semangat memberi (Generosity), atau oleh ego, ketakutan, dan kepentingan tersembunyi? Di sinilah kita mendapatkan Insight atau wawasan tentang budaya kerja kita yang sesungguhnya. Wawasan ini kemudian kita olah melalui proses kognisi (Cognition) menjadi sebuah Wisdom (Kebijaksanaan) baru.

Sebagai contoh, kita mungkin menemukan melalui Retrospeksi bahwa proses persetujuan kita terlalu panjang. Namun, melalui Refleksi, kita mungkin menemukan bahwa akar masalahnya adalah budaya ketidakpercayaan, di mana setiap manajer atau pemimpin lain tidak percaya pada penilaian tim di bawahnya. Pemahaman tentang “niatan” ini jauh lebih kuat daripada sekadar pemahaman tentang “proses”.

Peran pemimpin di sini sangatlah krusial. Ia harus menjadi orang pertama yang berani melakukan refleksi dan menunjukkan kerentanan. Ia harus menciptakan keamanan psikologis tingkat tinggi agar percakapan tentang “niatan” dan “ego” bisa terjadi tanpa penghakiman. Refleksi inilah yang mengubah pembelajaran dari sekadar perbaikan teknis menjadi sebuah transformasi kultural yang mendalam.

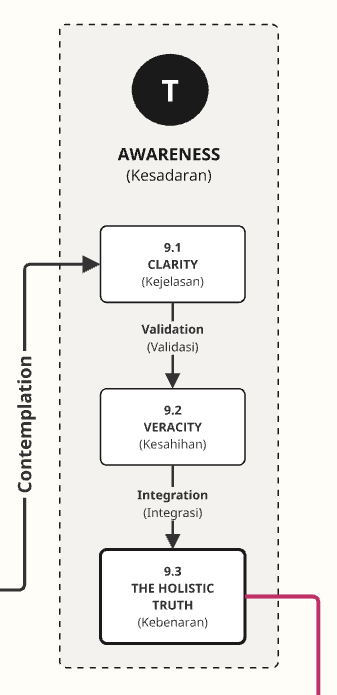

Dengan Kontemplasi (T), kami meraih kesadaran baru yang lebih tinggi

Dan puncak dari perjalanan bercermin diri ini adalah Kontemplasi. Ini adalah perenungan yang paling hening, paling dalam, paling spiritual, dan tentunya paling berliku serta panjang. Setelah kita meninjau hasil (Review), memahami proses (Retrospeksi), dan menyelami niat (Refleksi), kini kita menghubungkan semua itu dengan “Sumber Nafas” kita, yaitu Kebenaran (T) atau Noble Purpose organisasi.

Pertanyaan dalam kontemplasi adalah: “Apa yang diajarkan oleh seluruh kejadian ini tentang siapa diri kita dan tentang keselarasan kita dengan tujuan mulia yang kita pegang?”. Ini adalah momen di mana kita menguji Kebijaksanaan (Wisdom) yang kita dapatkan terhadap Kebenaran (The Truth) yang paling hakiki, yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah Awareness (Kesadaran) baru yang lebih tinggi.

Awareness ini lahir dari sebuah proses pendakian batin. Dimulai dari Kejernihan (Clarity) dalam melihat, diuji oleh Kebenaran Hati (Veracity), hingga akhirnya sampai pada Kebenaran Holistik (The Holistic Truth). Kita mungkin akan sadar bahwa cara kita mengejar profit selama ini ternyata bertentangan dengan nilai-nilai inti kita tentang “memanusiakan manusia”. Atau mungkin kita sadar bahwa ada cara yang jauh lebih baik dan lebih otentik untuk mewujudkan tujuan mulia kita.

Kontemplasi adalah proses yang mengubah kita. Hasilnya bukanlah sekadar sebuah rencana perbaikan seperti konsep kaizen atau continuous improvement yang sering disampaikan oleh para manajer masa lalu di era industrialisasi, melainkan sebuah pergeseran cara pandang atau paradigma yang berisikan kumpulan mindset. Peran pemimpin di sini adalah untuk menyediakan ruang dan waktu bagi dirinya dan tim kuncinya untuk melakukan kontemplasi strategis ini. Ia harus mampu memfasilitasi dialog yang mempertanyakan asumsi-asumsi paling dasar dari cara mereka berbisnis.

Kesadaran baru yang lahir dari kontemplasi inilah yang menjadi “benih” paling berharga untuk siklus pertumbuhan berikutnya. Ia memastikan bahwa organisasi kita tidak hanya “memperbaiki” diri, tetapi benar-benar berevolusi.

III. Kebangkitan Kembali: Janji untuk Tumbuh Lagi

Kesadaran baru yang kita raih dari puncak Fase Pembelajaran adalah sebuah karunia yang sangat berharga, namun juga sangat rapuh. Ia bisa dengan mudah menguap menjadi sekadar wawasan intelektual jika tidak segera diwujudkan dalam tindakan. Organisasi yang hebat tidak berhenti setelah mereka “sadar”. Mereka menggunakan kesadaran baru itu sebagai bahan bakar untuk melakukan hal yang paling sulit dan paling berani, yaitu terlahir kembali. Fase Kebangkitan Kembali adalah tentang proses regenerasi yang disengaja. Ini adalah sebuah janji suci yang kita buat pada diri sendiri dan organisasi untuk tidak kembali ke cara lama, tetapi untuk benar-benar melangkah menjadi “diri yang baru”. Fase ini adalah proses di mana kita secara aktif membangun jembatan untuk melakukan Transendensi ke level pertumbuhan berikutnya.

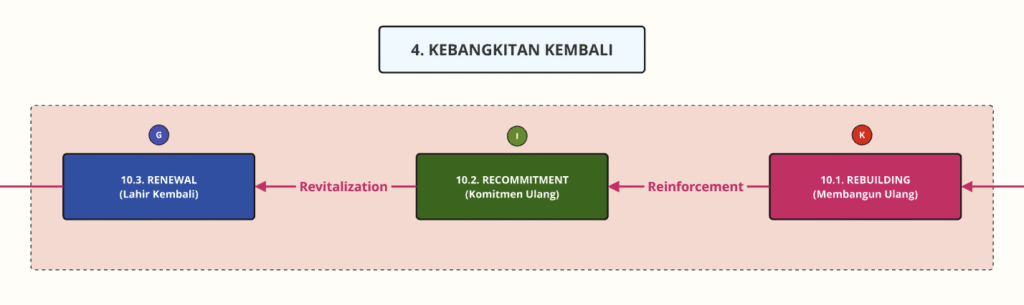

Proses agung ini, sesuai dengan Diagram Siklus TCM-GIK, terdiri dari tiga gerakan utama yang saling memperkuat: Rebuild, Recommitment, dan Renewal.

Rebuild melalui Reborn (Membangun Ulang sebagai Kelahiran Kembali)

Perjalanan Kebangkitan Kembali selalu dimulai dari tindakan yang paling konkret dan kinestetik, yaitu Rebuild (Membangun Ulang). Kesadaran baru yang kita peroleh dari Fase Pembelajaran tidak akan ada artinya jika ia hanya tersimpan sebagai wawasan di dalam pikiran. Ia harus diwujudkan menjadi sebuah realitas baru yang bisa dilihat dan dirasakan. Rebuild adalah sebuah tindakan keberanian untuk mengambil palu dan mulai mengubah struktur fisik atau sistem kerja kita, sebagai manifestasi dari kelahiran kembali (Reborn) menuju wujud yang lebih baik.

Proses Rebuild ini seringkali menuntut kita untuk melakukan “dekonstruksi kreatif” terlebih dahulu. Kita tidak bisa membangun sebuah bangunan baru yang kokoh di atas fondasi bangunan lama yang sudah rapuh. Kita harus memiliki keberanian untuk membongkar apa yang sudah tidak lagi relevan, apakah itu proses bisnis yang berbelit-belit, struktur tim yang menciptakan sekat, atau bahkan model bisnis yang sudah usang. Tindakan membongkar ini, meskipun terasa tidak nyaman, adalah langkah niscaya untuk menciptakan ruang bagi sesuatu yang baru dan lebih unggul untuk tumbuh.

Dalam praktik organisasi, Rebuild bisa mengambil banyak bentuk. Ia bisa berupa perombakan total dari alur kerja layanan pelanggan setelah kita sadar proses lama kita sangat tidak berpusat pada mereka. Ia bisa berupa pembentukan sebuah unit bisnis baru yang didedikasikan untuk eksplorasi, setelah kita menyadari bahwa struktur lama kita terlalu kaku untuk berinovasi. Ia bahkan bisa sesederhana merancang ulang tata letak kantor untuk mendorong lebih banyak kolaborasi. Ini adalah tindakan-tindakan nyata yang menjadi bukti fisik dari transformasi.

Pada akhirnya, Rebuild adalah tentang menciptakan “wadah” atau “panggung” yang baru, yang dirancang secara sadar berdasarkan kebijaksanaan yang telah kita peroleh. Peran seorang pemimpin di sini adalah sebagai “Arsitek Utama” yang mengkomunikasikan cetak biru perubahan dan memberikan dukungan penuh. Hasilnya bukanlah sekadar sebuah sistem baru, melainkan sebuah sinyal yang sangat kuat kepada seluruh organisasi bahwa kita benar-benar berubah, bukan hanya sekadar bicara. Panggung baru yang kokoh inilah yang menjadi landasan untuk kita melangkah ke tahap berikutnya: membangun komitmen ulang (Recommitment).

Recommitment melalui Reinforcement (Komitmen Ulang sebagai Penguatan)

Setelah struktur fisik atau proses baru selesai dibangun kembali (Rebuild), pekerjaan transformasi justru baru memasuki tahap yang paling krusial. Sebuah bangunan baru yang megah akan menjadi kosong dan tak bernyawa jika tidak ada orang yang mau berkomitmen untuk tinggal dan merawatnya. Di sinilah letak dari elemen kedua dalam fase Kebangkitan Kembali: Recommitment (Komitmen Ulang). Ini adalah proses intelektual dan emosional untuk menyelaraskan kembali “jiwa” organisasi dengan “tubuh” barunya.

Musuh terbesar dari setiap perubahan bukanlah sistem lama, melainkan “gravitasi kebiasaan lama”. Manusia secara alami akan cenderung kembali ke cara kerja yang familiar, terutama saat berada di bawah tekanan. Tanpa adanya sebuah tindakan sadar untuk berkomitmen pada cara baru, seindah apapun cetak biru yang telah kita rancang, ia hanya akan menjadi pajangan. Recommitment adalah upaya sadar untuk secara kolektif memutus tali gravitasi tersebut dan mengikatkan diri pada orbit yang baru.

Proses ini adalah sebuah tindakan Kecerdasan (I) yang diwujudkan melalui komunikasi yang intensif dan tulus. Recommitment bukanlah sebuah memo dari direksi yang menyatakan “Mulai hari ini, kita semua harus menggunakan sistem baru.” Itu adalah perintah, bukan komitmen. Komitmen ulang yang sejati lahir dari dialog. Ia menuntut para pemimpin untuk duduk bersama timnya, secara terus-menerus menjelaskan kembali “mengapa” di balik perubahan, dan memastikan setiap orang benar-benar memahami logika dan tujuan dari cara kerja yang baru. Inilah ujian kita sesungguhnya yang selalu meneriakkan “Growt Mindset” pada tim atau yang lain, apakah kita berani melakukannya sendiri?

Lebih dari itu, Recommitment adalah sebuah proses untuk membangun kembali “kontrak psikologis” di dalam tim. Ini adalah momen bagi setiap individu untuk secara sadar memperbarui janjinya, yaitu janji kepada organisasi, janji kepada pemimpin, dan janji kepada sesama rekan kerja, atau bisa juga janji kepada pelanggan, mitra, atau siapapun untuk menjalankan cara baru ini dengan disiplin dan niat baik. Ini adalah penegasan kembali terhadap Kebenaran (T) dan Kedermawanan (G) yang menjadi landasan organisasi.

Ketika komitmen ulang ini dilakukan secara konsisten, ia akan menciptakan sebuah mekanisme Reinforcement (Penguatan) yang sangat kuat. Saat tim melihat pemimpinnya berkomitmen, mereka akan ikut berkomitmen. Saat pemimpin melihat timnya mulai mengadopsi cara baru, keyakinan pemimpin akan semakin menguat. Siklus penguatan positif inilah yang akan mengubah perubahan dari sekadar kepatuhan (compliance) menjadi sebuah keyakinan (conviction), dan mempersiapkan organisasi untuk merasakan energi pembaruan (Renewal) seutuhnya.

Renewal melalui Revitalization (Pembaruan sebagai Revitalisasi)

Setelah struktur fisik organisasi telah dibangun kembali (Rebuild) dan komitmen batin para insannya telah diperkuat (Recommitment), kita tiba di puncak dari fase Kebangkitan Kembali. Ini adalah momen di mana perubahan yang bersifat struktural dan intelektual kini termanifestasi menjadi sebuah energi baru yang bisa dirasakan. Inilah esensi dari elemen ketiga: Renewal (Pembaruan). Ini adalah sub-elemen G (Generosity) dari fase ini, sebuah “hadiah” berupa semangat dan vitalitas baru yang menyebar ke seluruh penjuru organisasi.

Renewal bukanlah sesuatu yang bisa diperintahkan atau direncanakan dalam sebuah rapat. Ia adalah sebuah fenomena organik yang lahir sebagai akibat alami dari dua langkah sebelumnya. Ketika para insan di dalam organisasi melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada struktur dan proses baru yang lebih baik, dan mereka merasakan adanya komitmen tulus dari para pemimpin dan rekan kerja, maka sebuah kepercayaan baru akan bersemi. Kepercayaan inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi Renewal dan proses Revitalization (Revitalisasi) di seluruh organisasi.

Dalam praktiknya, revitalisasi ini terasa seperti sebuah “angin segar” yang meniup pergi debu-debu sinisme dan kelelahan masa lalu. Rapat atau pertemuan yang tadinya terasa seperti beban, kini menjadi sesi kolaborasi yang penuh energi. Konflik antar departemen atau tim yang tadinya sering terjadi, kini digantikan oleh semangat “gotong royong” dan kasih sayang untuk memecahkan masalah bersama. Ada lebih banyak tawa, lebih banyak apresiasi, dan sebuah optimisme kolektif yang bisa dirasakan. Bagi seorang individu, ia adalah perasaan antusias saat memulai hari kerja.

Pilar ini adalah perwujudan dari Generosity karena ia adalah sebuah kondisi di mana organisasi memiliki surplus energi positif. Ia tidak lagi hanya sibuk bertahan hidup dengan segala tekanan yang membuat runtuhnya mental seseorang. Ia kini memiliki kelimpahan (abundance) energi, kepercayaan, dan semangat yang bisa ia “berikan” kembali secara tulus, baik kepada karyawannya, pelanggannya, maupun komunitasnya. Akar dalam pohon kehidupan akhirnya kembali pulih setelah dihantam serangkaian pekerjaan dan pembelajaran di siklus sebelumnya. Akar yang baik akan mengambil nutrisi baik dan disalurkan ke batang, cabang, ranting, daun, dan tentunya buah.

Pada akhirnya, Renewal adalah kondisi puncak dari fase Kebangkitan Kembali, yang menjadi bukti paling nyata bahwa transformasi telah berhasil. Energi yang telah diperbarui dan direvitalisasi inilah yang akan menjadi “landasan peluncuran” bagi langkah terakhir dan paling agung dari keseluruhan siklus: Transendensi. Sebuah organisasi hanya bisa melompat ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi dari sebuah kondisi yang penuh dengan energi, harapan, dan keyakinan baru.

IV. Transendensi: Musim Semi Jiwa

Setelah melewati fase Kebangkitan Kembali, di mana kita telah membangun ulang fondasi, memperkuat komitmen, dan merasakan energi pembaruan, maka kita tiba di gerbang terakhir dari siklus ini. Ini adalah momen yang paling agung dan transformasional. Ini adalah momen Transendensi, sebuah “Musim Semi” bagi jiwa organisasi dan insan di dalamnya setelah melewati “musim gugur” pembelajaran dan “musim dingin” pembangunan ulang.

Transendensi adalah sebuah lompatan kuantum yang membedakan siklus ini dari sekadar perputaran roda bisnis yang monoton. Ia adalah mekanisme yang memastikan bahwa perjalanan pertumbuhan kita bukanlah sebuah lingkaran seperti track balapan motor atau sirkuit F1, melainkan sebuah spiral yang terus bergerak naik.Ibaratnya ia adalah angin tornado yang awalnya cukup kecil, lambat laun membesar dan mampu memporak-porandakan “tatanan kehidupan lama”. Kita tidak kembali ke titik awal yang sama. Kita kembali ke titik awal yang baru, yang berada di level kesadaran dan kapabilitas yang lebih tinggi.

Dalam praktiknya, ini adalah momen di mana kita membawa seluruh kebijaksanaan dan kesadaran baru yang telah kita peroleh untuk memulai kembali Fase Ikhtiar. Kebenaran (T) yang kita pegang kini bukanlah kebenaran yang sama seperti di siklus sebelumnya. Ia adalah kebenaran yang telah diperkaya oleh pengalaman, diuji oleh realitas, dan diteguhkan kembali oleh keyakinan yang lebih dalam.

Pada akhirnya, Transendensi adalah janji dari Manifesto Insan Bertumbuh itu sendiri. Bahwa pertumbuhan bukanlah sebuah tujuan akhir yang bisa dicapai, melainkan sebuah perjalanan tanpa akhir untuk terus-menerus menjadi versi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih bermanfaat dari diri kita sebelumnya. Inilah yang mengubah sebuah organisasi dari sekadar entitas bisnis menjadi sebuah ekosistem kehidupan yang terus berevolusi.

V. Penutup

Semoga artikel ini mampu memberikan pemahaman mendalam tentang latar belakang lahirnya Human Growth di tahun 2020 tepat ketika Covid-19 terjadi di seluruh penjuru dunia. Manifesto Insan Bertumbuh (MIB) merupakan tonggak baru dalam memandang dan mengartikulasikan makna dari “Memanusiakan Manusia”, khususnya di lingkungan organisasi.

Baca Kembali: Manifesto Insan Bertumbuh (MIB) | Filosofi Inti Human Growth (HG)

Sejatinya, setiap manusia itu ingin bertumbuh menjadi lebih baik. Setiap insan ingin “dimanusiakan” dan ingin “memanusiakan” yang lain. Ini adalah fitrah yang tidak bisa dihindari. Berapa banyak praktisi HR/HC atau bahkan HX sekalipun yang ingin “berontak” terkait kebijakan organisasi yang menganggap karyawan adalah sumber daya ataupun aset yang bisa “dikerjain”?

Bisa jadi ketika di kantor, mereka akan menggunakan topeng sebagai orang yang menakutkan dan berwibawa, namun ketika kembali ke rumah dan membuka pintu, ada kesedihan dan jeritan hati.

Human Growth (HG) melepaskan topeng-topeng sandiwara penuh kemunafikan dan membiarkan wajahnya terlihat apa adanya dan otentik, sambil tak kenal lelah untuk terus membasuh muka, menghilangkan kotoran dan debu agar terlihat lebih segar dan natural.

Beginilah esensi dari Human Growth yang sesungguhnya. Silakan pergunakan sebagai manifestasi dari harapan untuk menumbuhkan individu, tim, dan organisasi Anda secara harmonis.

Salam,

mbahDon – Inisiator Human Growth

Instagram: @mbahDon.id